今日は日比谷公園・松本楼の「10円カレーの日」ですねぇ

松本楼が1971(昭和46)年に焼失し

1973(昭和48)年のこの日に再建、新装開店したことを記念して

「10円カレー」が提供されています。

通常は1100円のビーフカレーが

1973年以来9月25日に先着1,500名に限り10円で振る舞われています。

コロナ禍の影響もあって今年は3年ぶりの開催だそうです。

昔ながらのビーフカレー美味しそうですよねぇ

松本楼、昔、何回か日比谷公園に行った際に立ち寄っているのですが

もう15年以上は行ってないです…

また機会があれば行きたいですねぇ

松本楼に限らず昔ながらの洋食屋さんっていいですよねぇ

中野でも何件かあるのですよね

休みのランチとかで行ってみようかな…

さてさて

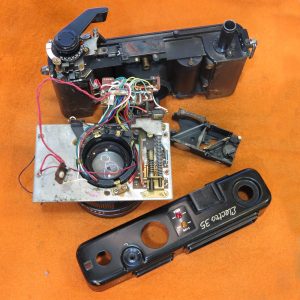

本日は「キヤノンAE-1プログラム」のカメラ修理を行っています。

1981年発売のカメラです。

全てのAシリーズの基本形であり、Aシリーズ最初のカメラでもあった

「AE-1」の後継機ですね。

Aシリーズのカメラは機械的な部分の基本構造は

全てAE-1が基本となっています。

今回の「AE-1プログラム」もそこは同様なのですが

その基本的機械部分を制御する電子制御部は

全くもって別モノに進化しています。

最初のAE-1のデビューが1976年なのでAE-1プログラムの

登場はその5年後ですがその5年間に

一気に電子制御回路は進んでいることが内部を見ればよくわかります。

AE-1の頃に残っていた糸連動制御はなくなり

リード線で配線される箇所も極端に少なくなっています。

分解して内部を見なくても明らかに洗練された

LED表示のファインダー表示を見ればその一端を感じることができると思います。

…とはいえ…機械的基本部分は初代AE-1とほぼ同一です。

…ということはAシリーズ共通のトラブルともいえる

「シャッター鳴き」がやはり「AE-1プログラム」でも起こります。

今回お預かりしてる個体でもシャターを切るたびに

「ギャイン」と耳障りな異音がしています。

毎回書きますが「シャッター鳴き」といいますが

実際に異音が出ているのはシャッターではなくミラー駆動部のギアです。

ここの油切れが原因で異音が発生しています。

シャッター鳴きの起こっている個体は大なり小なり

やはりミラー駆動部の動きは悪くなっていて

酷いものになると明らかにレリーズしてからミラーがあがるレスポンスが

遅くなっているのがわかるようになります。

最終的にはミラーが動けなくなってシャッターが切れなくなります。

そうなる前にしっかり整備を必要があります。

シャッター鳴きが起こるのは正面から見てミラーボックスの左側ですが

右側にはオート時の絞り制御機構があり

ここも油切れが起こると動きが悪くなりオート制御が不安定になります。

絞り制御レバーがフリーになる状態にして

指で動かしてみてジャリジャリ音が出ていて動きが重いようであれば

間違いなくオート制御は不良です。

今回の「AE-1プログラム」もここの動作も不良でした。

あまり使われないまま長年仕舞い込まれていたのか

外観のコンディションは非常に良い個体です。

これから本格的に分解整備に取り掛かっていきます。

電子制御機としては整備性は悪いほうではないのですが

さすがにこれだけフレキや接点がぎっしり詰め込まれていると

分解整備は大変ですし非常に神経を使います。

特に静電気には要注意で帯電した指でうっかり

回路に触れてしまうと

その瞬間に修理不能となってしまう可能性もあります。

慎重に細心の注意を払いながら整備を行います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。