今日は「蓄音機の日」だそうですよ。

1877(明治10)年のこの日に

アメリカの発明家トーマス・エジソンが

「蓄音機」の特許をとったとされていることからだそうです。

現在のレコードプレーヤーのご先祖様ですね。

私もいまだにレコードを聴くことも頻繁にあるので

レコードプレーヤーはちゃんと持っています。

安物ですが真空管アンプもあります。

レコード盤から小さな埃等を飛ばして

針先を簡単に清掃してレコードをセットして

針を落とす一連の動作は新鮮さはないですが

何とも言えず楽しい時間です。

フィルムカメラでの撮影の一連の動作にも

通じる部分がありますね。

…まぁ結局…10代の頃に馴染んだものからは

離れられないってことかもしれません…(笑

話を少し戻しますが…

昔手に入れて散々聴きこんだ

レコードにカセットテープにCD…

そしてそれらから複製したデジタル音源…

使いこなせば便利な上にいろいろ楽しめますが

なかなかややこしいことになってきています。(苦笑)

いや…今、自宅の模様替えをやっているのですが

オーディオ環境の配置や配線が面倒なことになっていて…(汗)

時間を作ってぼちぼちやらなければ…

さてさて

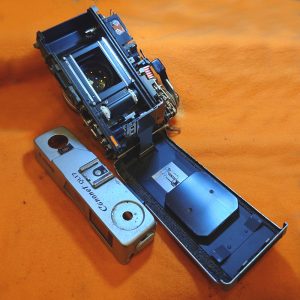

本日は「リコーオートハーフ」のカメラ修理を行っています。

「オートハーフ」もシリーズ化されて

いろいろなモデルが存在しますが

今回は1962年に発売された初代オートハーフです。

四角いボディの前面にレリーズボタンがあるのが特徴です。

ハーフカメラも各メーカーからいろいろ出ていますが

代表格はやはりオリンパスペンシリーズと

このオートハーフシリーズかと思います。

特にオートハーフは

「誰でも簡単にシャッターを押すだけで撮れる」

全自動カメラを目指したカメラです。

後に電池制御満載な「全自動カメラ」は90年代あたりから

いろいろ出てきますがオートハーフは60年代です。

当然、電子技術など確立されておらず

全てが機械仕掛けで制御されます。

自動露出はセレン光電池を使用する

露出計指針をレリーズ時に挟み込むことで露出計を決定し

ピントは固定焦点ですべての撮影をカバーします。

極めつけは巻上をゼンマイ仕掛けで行います。

それでいて幅90mm、高さ71.5mm、奥行き31mmの

気軽に持ち歩けるコンパクトさを実現しています。

反対に現在ではもう作ることができないであろうカメラかと思われます。

お預かりしている「オートハーフ」は

ゼンマイ巻上が固着しているうえに

シャッターも切れない状態でした。

そのうえ露出計もファインダーから確認する限り

動作していないような状況でした。

ほぼすべての機能に問題がある状態です。

内部はよく考えられたカラクリ仕掛けで

繊細な部分も多いため積年の汚れや古い油脂で

いとも簡単に固着します。

今回もトラブルの多くはこういった原因の

固着や粘りが原因でした。

最も心配していたのはやはり交換となると入手の難しい

セレン光電池でしたが若干の劣化はあるものの

起電的には問題がなく調整や抵抗で

問題ない状態に復帰できそうです。

あとは分解して入念に細かい部分まで清掃整備を行い

調整をこれまた念入りに行います。

既に一通りの分解整備は完了し

最終テストを行っている段階です。

動きは非常にスムーズになり

全く問題なく撮影に使うことができます。

外装もできるかぎり磨き上げて見違えるほどになりました。

あくまで当時の普及カメラなので

部品一つ一つを見ていくと華奢な部分も多いですが

それなりに丁寧に使っていけば

まだまだ長く使い続けられるカメラだと思います。

ご依頼者様はまだおそらくこのカメラでの

撮影自体は経験がないと思われますので

存分に当時の撮影スタイルを楽しんでいただければと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。