今日は「のど自慢の日」だそうですよ。

1946(昭和21)年のこの日、NHKラジオの

「のど自慢素人音楽会」が始まったことが由来となっています。

初めての聴取者が参加できる娯楽番組であり

その後、テレビでも放送されるようになり

現在も続く「NHKのど自慢」へとリニューアルします。

しかし、今でもまだやってるのはすごいですね。

私が生まれるより前からテレビでもやっているのに…

私、ここ数年は全く地上波を見ない生活になったので

今の番組はこれに限らず全くわからないのですが…

日曜の昼というと「のど自慢」のイメージが残っています。

子供の頃、家にいるといつもじいさんばあさんが見てました…

懐かしいですねぇ

臨機応変に変化も大事ですが

基本的な部分は続ける…というのも

大事ですよねぇ…そんなことを考えてしまいます

さてさて

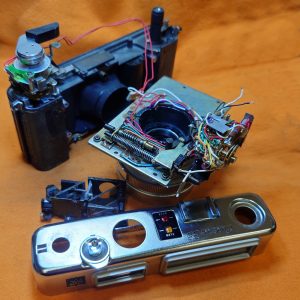

本日は「ペンタックスSV」のカメラ修理を行っています。

1962年発売のカメラです。

内部が一新される「SP」より前の

アサヒペンタックス系の集大成といえるカメラです。

全モデルのS3で「完全自動絞り」や

「1/1000シャッター」を搭載していますが

加えてセルフタイマーを装備し

フィルムカウンターも自動復元式となりました。

露出計こそ非搭載ですが

古い露出計がトラブルの元になりやすいことを考えると

これでマニュアルカメラとして完成形といえると思います。

製造から60年経過するカメラであり

当時のままの布幕の場合は

ほぼ幕交換が必須となるカメラです。

ただしっかり整備を行えば

基本的には丈夫なカメラであり

長く安心して使えるカメラだと思います。

お預かりしている「SV」は

巻上が全くできない状態で

当店にやってきました。

もちろんシャッターは切れません。

フィルム室からシャッター幕位置を確認すると

幕はリリースされた状態です。

巻上ロック機構の不良かな…とも思ったのですが

よく見るとレリーズボタンが押された状態のまま

戻ってきていないようです。

何らかの理由でレリーズ軸が押されたままになっていて

そのため巻き上げロックが解除されないようです。

心配される幕の状態は

フィルム室から後幕の見える部分のみでしか

受付時には判断できませんでしたが

やけにキレイでしなやかです。

近年…といってもモルトの状態から判断して

10年以上は前だと思いますが

幕交換が既に行われているのではないかと思われます。

まずはある程度分解して

巻上ができない原因を探ります。

どうやら幕走行直後に戻らなくてはいけない部品が

油切れや汚れのために固着してしまい

そのためレリーズも戻れなくなっているようです。

これ以外にもさすがに動きの悪い駆動部分が

かなり散見され、シャッターが動くようなっても

精度は全く出ていない状況です。

ただシャッター幕及びリボンはやはり

既に一度交換されているようで

幕自体には何の問題もないようです。

通常の清掃整備で快適に動作するようにできそうです。

これから慎重に分解整備を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。