11月は毎日のように「いい〇〇の日」という

記念日が連続する月ではあるのですが

今日も「いいりんごの日」、「いい酵母の日」

「いいたまごの日」。。などなど。。。やっぱりありますねぇ

そんな中に、「いい男の日」なんてのもあります。

今更「いい男」とか言われても(苦笑)

もうそういうものを追い求める歳ではなくなりましたし。。

ただ、この歳になってくると油断するとすぐに

小汚く見えてしまうのでそこは注意するようにはしています。

でもこのだらしない体型を何とかしないと

健康上の問題も含めてマズい気が。。。(汗)

まぁ、どんなおじさん(既にじじい?)でいるのが

世の中の迷惑にならないのかよく考えて行動したいと思います

もうね。世の中を引っ張っていくのは

若い世代であるべきなんだから

あまり余計な考えの押し付けとかしちゃいけないのですよね

それでなくても気が付かないうちに

考え方が凝り固まって

いつまにか新しいものに対する

拒絶反応も出ているはずですし。。。

自分が20代~30代前半の一番パワーがあった頃に

それなりにおじさんの世代がどう見えるものかを

落ち着いて考えてみれば

どうふるまうのが正解なのかが何となく見えてくるような気がします。

そういう意味では「いい男(いいおじさん)」になる努力は

しなくちゃいけないのですよねぇ。。。がんばろ(笑)

さてさて

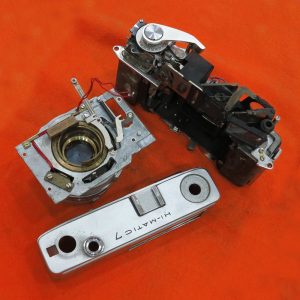

今日は「キヤノン4Sb」のカメラ修理を行っています。

キヤノンのバルナックタイプカメラの

最高峰と言ってよいモデルですね。

キヤノンお得意の一眼式変倍ファインダーを搭載し

シャッターの最高速は1/1000です。

スロー側も1秒まで対応し

X接点も装備しています。

後継機でもある「4Sb改」と併せて35000台以上作られたそうです。

ボディの造りこみや精度も非常に高いレベルにあり

本家ライツに並んだと称されるモデルです。

(ちなみに4Sbの2年後にライカM3が発売されます)

そんな当時としては非常に高性能で高品質な4Sbですが

発売は1952年で既に60年以上が経過しています。

この時代のバルナックコピー機で最も心配されるのは

やはりシャッター幕の状態です。

今回、お預かりしている4Sbもシャッター幕は酷い状態で

硬化しているとかピンホールがとかのレベルではなく

一部劣化が進んで破れてしまっている状態でした。

何故、今回の画像はこんなに左に寄せてしまったのか。。。(汗)

バルナックタイプのカメラの一部には既に交換歴があって

幕の状態の良いものもありますが

基本的には幕交換が前提の整備・修理となります。

見た目に一応、穴や破れがない幕だったとしても劣化が進んでいて

硬化しているものがほとんどです。

巻きグセがついていたり波打っているようなしなやかさのない幕で

どんなに整備してもまともシャッターが動くわけはありません

逆にシャッター幕さえ交換してやれば

水没品や酷いショック品や分解品は例外としても

普通の状態のものであれば現在でも快適に動作する状態になります。

今回の4Sbも整備後は1/1000の精度もしっかり出ており

使い心地も非常に気持ちよい状態に復活しています。

もともと外装コンディションは悪くなかったですが

組立て時に外装パーツも磨き上げたので

ミラ眼も非常にピカピカになりました。

眺めているだけでも満足感を感じられる状態です。

昨日のニッカみたいに巻上レバーのものも便利で気持ち良いですが

ノブ式はノブ式でこれも良いですよねぇ。。。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。