今日は「中央線開通記念日」だそうです。

1889年(明治22年)のこの日に

JR中央線の前身である

甲武鉄道・新宿駅~立川駅(約27km)が開業したのだそうです。

最初は立川までだったのですねぇ。。。

中央線や中央高速というと

八ヶ岳や奥秩父・南アルプス方面で

自然を満喫する というイメージばかり先行してしまい

わけもなく楽しくなってきますね。

当店の最寄り駅は西武新宿線の新井薬師駅ですが

中央線中野駅も徒歩圏内(ちょっと遠いですが)なので

普段の生活に身近な路線でもあります。

あれ、「走りだせ~♪中央線♪」のフレーズが

脳内リフレインされて止まらなくなってきた(笑)

さてさて

本日は「コーワSW」のカメラ修理を行っています。

コーワといえば以前にも書きましたが

コルゲンコーワやキャベジンコーワ、ウナコーワ等々の

医薬品でお馴染みの「興和株式会社」の

光学機器部門です。

比較的最近までマイクロフォーサーズマウントの

レンズを「プロミナー」ブランドで販売していて

現在でも」野鳥観察用のスポッティングスコープを製造販売しています。

1950年代から70年代にかけては

コンパクトカメラから中判カメラまで

様々なカメラやレンズえお製造していたメーカーでもありました。

。。。。ちなみに。。今、たまたま

先日お客様に差し入れてもらったドリンク剤を飲んだのですが

これも「キューピーコーワαドリンク」。。。興和の製品でした(笑)

今回お預かりしている「コーワSW」は

1966年に発売されたレンズ固定式のレンズシャッター機です。

「SW」は「スーパーワイド」の意味で

その名の通り28mmF3.2の広角レンズを装備します。

このタイプのレンズ固定式カメラでワイドブームがあったこともありますが

意外と選択肢は少なく

その中でもコーワSWは非常に見えの良いファインダーと

コンパクトなボディで現在でも非常に人気の高いカメラです。

自慢のレンズは4群6枚で最短撮影距離は0.5m

写りの評価も非常に高いレンズです。

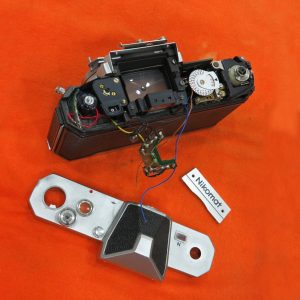

今回の「コーワSW」ですが

内外装ともに結構汚れが酷い状態でした。

自慢のレンズ・ファインダーにも

とても見過ごせないほどの汚れ・カビが見受けられます。

加えて鏡胴部にやけにがたがる状況です。

さらにシャッターを切ってみると

とりあえず動作するのですが

1/15、1/125にセットしても1秒で切れてしまいます。

鏡胴取り付け部ガタの影響で

調速カムが少し浮いており

スローガバナとの連結が一部外れてしまっているようです。

写真は一通り整備の終わった状態です。

鏡胴部のガタもなくなりシャッターも正常に動作しています。

レンズ・ファインダーも問題なくキレイになりました。

少々レアなブラック塗装はさすがに多少劣化があり

本来の艶がなくなってしまっていますが

それでも非常に締まったマットな感じもカッコ良いです。

個人的に好きなカメラで見るたびに

いつも個人的に欲しいな。。。と思うカメラです。

ファインダーは非常に明るく

肉眼で見るより明るく見えるほどです。

ご依頼者様にもこの絶好調となったSWを

早く楽しんでいただきたいと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。