今日はピンとくる記念日のない日ですねぇ…

いや記念日がないわけではないのですが

あまりにも興味をそそられるものがないだけなのですが…

で、過去の12月21日の出来事を調べてみると…

1971年に首都高3号渋谷線が全線開通していますね。

C1を渋谷から分岐して東名高速へと繋がる道路です。

東名のインターの近くに住んでいたことも過去にあり

3号線は馴染みのある高速道路ですが

ここもとにかく渋滞するのですよねぇ…(苦笑)

それにしても開通して50年以上…首都高は新しい路線も

いろいろ造られていますが基本はやはり古いですね

ちなみにC1(都心環状線)が全線開通したのは1967年です

最初に東京に来た頃はたまに運転しても

首都高速の複雑さと渋滞に圧倒されていましたが

慣れてきて道も覚えてくると首都高って本当に便利ですし

走っていても楽しい道路なのですよねぇ

…渋滞さえなければ…(笑

C1なんて普通に走れれば1周15分もかからないはずなのに

夕方ラッシュ時になんかに乗ってしまうと

途方もなく延々と続くような錯覚に陥ります…

そこから放射線状に広がる1号~11号も同様です。

特に3号は東名と連絡するため渋滞がひどい印象です…

でも遠出するために夜明け前の速い時間に3号や4号に乗って

東名や中央道に連絡していくと

いかにも「遠くに行くぞ!」という雰囲気で盛り上がりますね

今や高速に乗る足もないので随分そんなのともご無沙汰ですが…(苦笑)

さてさて

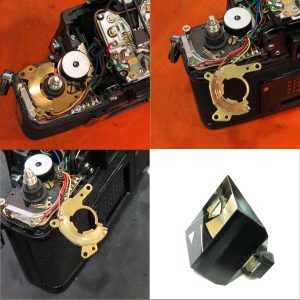

本日は「キヤノンFT」のカメラ修理を行っています。

以前にも書きましたが意外とFTの修理依頼は多いのですよね

最近はFTbよりも頻繁に整備しているような気がします。

TTL絞込測光機です。このカメラから

キヤノンお得意のコンデンサレンズにハーフミラーを組込み

コンデンサレンズ背後にCdSを配置するレイアウトとなります。

一般的な接眼レンズ脇にCdSを配置するより正確な

測光を行うためなのが主目的ですが

副産物としてこの時代の一般的な平均測光や中央部重点測光ではなく

中央部部分測光となりました。

露出の知識がある程度付いてくるとファインダー内で輝度差の大きい場面では

中央部部分測光の方が露出決定しやすいと個人的にも思います。

ちょっと玄人好みな測光方式ですね。

そしてこれもこの時代のキャノンお得意の

QL(クイックローディング)を搭載します。

こちらは知識の有無に関係なく誰もがフィルム装填を楽に行える

画期的な機能だと思います。

これも時代が進んで裏蓋にデータバック機能等が付き始め

裏蓋交換が簡単にできなければいけなくなると

消えて行ってしまう機能なのですが

今となってはデータバックより

QLのほうが役立つのではないかと…(苦笑)

お預かりしているFTはかなり長い間仕舞い込まれて

眠っていた個体かと思われます。

FT…というよりFシリーズ全般に言えますが

長期間仕舞い込まれている場合はかなりの高確率で

プリズム腐食が発生します。

プリズム抑えのモルトが引き金になっている場合が多いですが

今回はそれもありますがそれ以外の部分も

蒸着剥がれが起こっていて全体的にモヤモヤだらけです。

どうにも交換で対処するしかない状態ですが

FT、FP、FXのキレイなプリズムは年々入手が難しくなっています。

今回は何とか入手できましたが

いずれはプリズム交換で対処できなくなる日も近いかもしれません。

電池室には古い当時の水銀電池が入ったままになっていたため

電池室やその周辺の配線の腐食が心配されましたが

意外と状態は悪くなくSW部の接触不良等はありましたが

思ったほどの大きなダメージは受けていない様子です。

ただしシャッター・巻上周りは汚れや古い油脂が

もはや抵抗となっていてまともには動けない状態です。

動作しないわけではないのですが

高速シャッター時の先幕後幕のバランスはしっちゃかめっちゃかで

スロー時にはガバナが固着してしまっています。

巻上の感触も明らかな油切れで妙な重さを感じスムーズさはありません。

このあたりの駆動箇所は全て清掃整備が必要な状態です。

画像はまだ分解取り掛かり始めの段階ですが

いつものごとくプリズム抑え裏のモルトが激しく劣化しています。

薄っぺらなプリズムカバーを乗り越えて

プリズム本体にも影響が出てしまいます。

プリズム周りは仕方がないですが

他は長い間仕舞い込まれていた割には

思ったほどのダメージはありません。

もちろんまともに動作できない場所は多いのですが

普通に清掃整備を行えば問題なく動作する状態に復帰しそうです。

まだ作業途中ですが清掃注油を行った幕軸やミラー駆動部は快調で

この時期のキヤノン機らしい「パシッ」とした

歯切れの良い動作音を響かせています。

ご依頼者様には改めてこのカメラの本来の姿を見てもらって

存分に撮影を楽しんでいただきたいと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。