10月第二月曜日・・・

本来なら「体育の日」ですよね

今年から「スポーツの日」に名称変更となり

さらにオリンピックの関係で今年に限り

7月24日に変更になりました。

オリンピックは今のところ延期?となっていますが

果たして来年の「スポーツの日」はどうなるのでしょうねぇ

まぁ、私あたりの年代は「体育の日」は

10月10日でこの日は全国的に運動会!というイメージですが

時代はいろいろと移り変わりますねぇ。。。

ちょっと寂しい気もしますが。。。

(自分がハッピーマンデー関係ないのでなおさらそう思う(笑))

ところで今日はその「体育の日」に関連して

「体育の日=タイ(イ)クの日=鯛喰う日=鯛の日」ということで

「鯛の日」なのだそうです(笑)

これも体育の日じゃなくなったからなぁ。。。(汗)

それはともかくやっぱり真鯛は刺身か小型のものを塩焼きかな。。。

どちらも美味しくてこれが日本酒に最高に合うのです!

実は刺身に限ると個人的には真鯛よりチヌ(黒鯛)のほうが

旨味が濃くて好みだったりします。個体差もあるとは思いますが。。。

ちょっとお高いけど量は少しでもいいから

今夜あたり天然真鯛の刺身を買って帰って晩酌のお供にしましょう!

よし何だかヤル気が出てきたぞ(笑)

さてさて

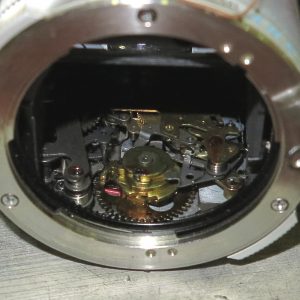

本日はペンタックスSPのカメラ修理を行っています。

なんだかんだで今実働しているフィルムカメラの中で

一番台数が多いのはSPなのじゃないかと思ってしまうほど

現存台数が多く今でも人気のあるカメラです。

M42マウントで装着できるレンズが多く

その中には特殊な描写をするレンズもあり

楽しみ方のバリエーションも様々。。。というのも

人気の原因のひとつかもしれません。

それもこれも現行機の時代に売れまくっていて

今でもたくさんの台数が残っていることが要因ですよね。

当時の雑誌のフォトコンテストで

入賞している方のほとんどがSPを使っていたなんて話もあるくらいに

初心者からハイマチュアまでいろんな方に好まれたカメラです。

価格と性能のバランスも良かったのでしょうね。

一眼レフとしてはシンプルな部類に入ります。

機械制御の布幕横走りフォーカルプレーンシャッターで

最高速は1/1000、スローガバナにより1秒までのスローシャッターに

もちろん「バルブ」も装備します。

露出計はいわゆるTTL式で

ファインダー内にCdSを配置した平均測光です。

ただし、ユニバーサルマウントであるM42レンズを使用するため

レンズからの絞り情報は一切連絡されないため

絞込測光により露出計を使用します。

ここはちょっと注意が必要ですね。

お預かりしているSPはご依頼者様が

「地域密着型ネット掲示板」(まぁはっきり書いても良いのでしょうが。。。)で

手に入れたものなのだそうです。

出品者様曰く「普通に使えそう」ということだったのですが

おそらくかなり長い間使われていない、あるいは

手入れをされていない状態でファインダー内にはかなりの汚れがあり

あまり接眼レンズに目を近づけたくないな。。。という状態でした。

一応はシャッターは動作しているのですが

とりあえず測定器で1/1000を測ってみると

走りはじめ(視野左端)では約1/700

視野中央付近で約1/400

走り終わり(視野右端)で約1/300.。といった様子です。

明らかに後幕の動きが遅く

空とか単色の壁がバックにあると左右で写真の明るさが

異なることがはっきりわかるレベルだと思います。

これだけ後幕の動きが悪いと

やはり何度かシャッターを切っていると

たまにミラーアップしたままにもなります。

後幕がきちんと走り切らないのですね。

巻上も油切れの兆候が見られ感触もあまりよくありません。

未整備のSPは大体巻上の感触の悪いものが多いですが

本来は巻上が非常に軽やかで気持ちの良いカメラです。

まぁこの辺りの感覚は好みも個人差もあり

その個体が置かれた環境で変わってしまう部分でもあるので

一概にこんな感じとはいえないのですが。。。

致命的な破損や問題はなさそうなので

一通りの整備・清掃を行います。

もちろん露出計の修理・調整も行います。

ボディ側にはやはりいろいろ動きに問題のあるところが多いのですが

装着されていたスーパータクマー55mmF1.8は

状態が非常によく現状のままでも全く問題ない状態でした。

さすがに表面に多少の汚れとわずかなカビがあったので

それは一番最後に簡単に清掃しておきます。

そうして完成したSPhが操作感が見違えるように変わりました。

巻上のスムーズさもシャッター音の上品さも

お預かり時とは全く違います。

もちろん低速から最高速までシャッタスピードも全く問題ありません。

これであれば安心かつ気もち良く使っていただけると思います。

世の中にSPは溢れていますが

その中で本来の動きができているものは何割くらいなのでしょうね。。。

できるだけ本来の姿で使っていただきたいものです。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。