今日は昨年までの「天皇誕生日」

つまり上皇さまの誕生日ですね。

昨年までは「天皇誕生日」ということで祝日だったのに

退位されたとはいえ

今年は普通の平日ってちょっと寂しいような気もしますね。

上皇さまのご存命中は在位中の今上天皇さまとの

二重権威回避のため上皇さまの誕生日は祝日としないことになっているそうです。

今上天皇さまの誕生日が2月23日のため

令和元年は祝日法が始まって以来初の

「天皇誕生日」が存在しない年となっています。

ちなみにこれまでの天皇誕生日はどうなっているかというと。。。

明治天皇誕生日(11月3日)→明治節(崩御から15年後に祝日となる)

→文化の日(明治節とは無関係とされている)

大正天皇誕生日(8月31日)→その後、祝日とはなっていない

昭和天皇誕生日(4月29日)→みどりの日→昭和の日

上皇さまの誕生日は今後、どうなりますかね。。。

まだまだ長生きしていただきたいし

ずっと先のお話にはなると思いますが。。。

さてさて

本日は「マミヤエルカ」のカメラ修理を行っています。

マミヤといえばRB67やRZ67、645、プレス、シックス、7、C、等々

中判カメラのイメージのほうが強いですが

1950年代から60年代にかけては

35mm判カメラもたくさん作っていました。

特にレンズ固定式レンジファインダー機の「マミヤ35シリーズ」は

非常にたくさんの種類がある上に

モデル名の刻印のないものも多くなかなか判別の難しいカメラです。

今回の「マミヤエルカ」も35シリーズの一員ですが

エルカの場合はモデル名が刻印されているので判別は容易です。

エルカというモデル名ですが

いわゆるニックネームをモデル名に付けられた最初のカメラなのだそうです。

はっきりした資料がないのですが発売はおそらく1958年だと思われます。

国内版はセコール5cmF2.8、海外版は4.8cmF1.9のレンズが搭載されます。

今回お預かりのエルカはセコール5cmF2.8です。

セレン光電池式の露出計を装備し

SS・絞りリングと電気的に連動します。

シャッターはlコパル製(Special-MXV)で最高速は1/500です。

非常にがっしりと重厚なデザインで重量感もたっぷりです。

この時代ならではの質感のあるボディです。

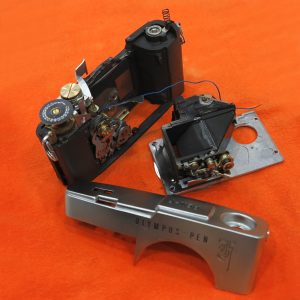

お預かりしているエルカは過去に落下歴があるようで

なかなか整備の大変なカメラでした。

お預かり時には二重像のズレが酷い程度かと思われたのですが

開けてみるとブライトフレーム表示板が外れていたり

ファインダー内のレンズも磨耗でかなりガタがあったり

ピントリングや絞りリングの部品の一部に歪みもあり。。。と

細かく見ていけば見ていくほどにいろいろな不具合が出てきます。

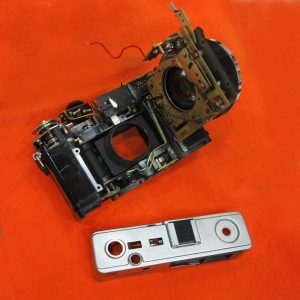

セレン式の露出計はやはりセレンの劣化が進んでおり

全体的に起電量が足りません。

お預かり時にはこのタイプの絞り・SSリング連動型の露出計に

よく見られる指針のピクツキがかなり酷かったのですが

それは摺導抵抗の清掃で何とか収まりました。

とはいえ、絶対的起電量が足りないので

露出計はできる限りの調整です。

何とかネガであれば実用できる範囲内に調整できました。

シャッターユニット、ファインダー、巻上部等々

一通りの整備一式を行い、十分撮影を楽しめる状態になりました。

外装も磨き上げなかなかの美品になったと思います。

50年代のカメラはどのメーカーも

本当に質感高くて魅力的なカメラが多いですね。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。