今日は「旅の日」だそうですよ。

1689(元禄2)年5月16日(旧暦3月27日)に

俳人・松尾芭蕉が江戸を立ち

『おくのほそ道』(奥の細道)の旅へ旅立ったことに由来しています。

隅田川から日光街道を北へ進み

下野・陸奥・出羽・越後・加賀・越前など

彼にとって未知の国々を巡る旅は

全行程約600里(約2400km)に及ぶ徒歩の旅でした。

芭蕉は体が弱かったため困難も多かったが

2年後の1691(元禄4)年に江戸に帰ってきたそうです。

改めて聞くとすごすぎますよね。

私は文明の利器を利用して各交通機関を使っても

もうあまり見知らぬ土地への遠出は躊躇してしまいます。

日帰りできる近場であれば割とうろちょろするのですが…(笑

あとは数か月に1回の地元帰省で手一杯ですね…

予算と時間の都合もあり

なかなか実現しないですが

たまには完全非日常の旅でもしてみたいものですね。

いや…やはり…もう「めんどくさい」が勝っちゃうかな…(苦笑

さてさて

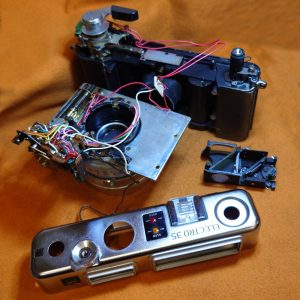

本日は「ヤシカエレクトロ35GSN」のカメラ修理を行っています。

レンズ固定型の35mm判カメラとしてはヤシカを代表する

カメラだと思います。

シリーズ化して様々モデルが存在ますが

初代は1966年発売です。

シリーズを通じて「ろうそく1本の光でも写る」カメラを目指して

作られたカメラで暗所に強い大口径レンズ、

長時間露出性能の高い電子制御シャッター使用の

絞り優先EEを採用しています。

今回の「GSN」は1973年発売のモデルで

このモデルまではほぼ初代同様のデザインを踏襲しています。

機能的にも大きな変更はなく

このひとつ前の「GS」で新コーティングの

カラーヤシノンレンズに変更され

「GSN」にはさらにホットシューが装備されています。

このころにはコンパクトカメラの小型化の波が一気に

押し寄せてきていて次期エレクトロは大幅に小型化がすすめられます。

それでもこの少し大柄なエレクトロは基本性能に優れ

大きな変更もなく長く造られた名機だと思います。

電子制御機ということもあり制御系の状態が

心配されるカメラですが以外にも電子部品関連のトラブルは

少ないカメラだと思っています。

それでも接点の接触不良や電池室の状態等が

動作不良に直結するのは電子制御機の常ではあります。

今回も一通りは動作しているのですが

やはり動作は不安定でオート制御も精度的に問題が出ています。

ただ原因は電子部品ではなく接点等の接触不良だと思われます。

50年以上経過するカメラなので

接点等に汚れがありハンダが劣化するのは当たり前です。

そのあたりの電圧ロスをなくしてやれば

あとは調整で正常な状態になるかと思われます。

加えてレンズやファインダーに盛大にカビが発生していて

明らかにまともに写る状態ではありません。

そのあたりもできる限りの清掃で問題ないレベルに

クリアにしていきます。

時代的にしかたないのですが配線が非常に多く

その分、ハンダも多いのでいろいろなところで

接触不良が起きやすい…というのはあると思います。

それでも今回は電池室に深刻なダメージがなく

それに伴って配線等のダメージも少ないので

状態としては悪くありません。

預かった時に当時のHM-4N電池がゴロンと出てきたのですが

電池室のダメージがほぼ皆無なのは不思議です。

電池の個体差なんでしょうかね…

それでも接点の接触やハンダの不良は何か所かすぐに発見されています

このあたりが動作不安定の原因かと思われます。

GSNは初代からのこの形のエレクトロとしては最後のモデルですが

内部構造も基本的には変わっていないとはいえ

部品の形状や取り付け方法は細かく変更されていて

明らかに整備性にも良い方向に変更されています。

内部はやはり常に細かく改良されているということですね。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。