今日は「百人一首の日」です。

1235(文暦2)年のこの日に

公家・歌人の藤原定家によって

『小倉百人一首』が完成されたことに由来しています。

。。。「ちはやふる」っ競技カルタを題材にした

大人気コミック(アニメ化も実写化もされている)があって

数年前にめちゃくちゃはまって今でも読み続けています。

。。。で影響されやすい私は当然のごとく

「やってみたい!」と思って

今更ながら百人一首きちんと覚えようと思って

資料等々も出に入れたのですが。。。

あれから早くも2年。。。まぁ頭壊れたり

いろいろあったせいもありましたが

全く覚えられていません。

1/3くらいまでは覚えたのだけど

それも今や忘れそうです。

そろそろもう一度チャレンジしてみようかと思います

10代前半の頃ならこのくらいすぐに覚えられたし

その頃覚えたものはなかなか忘れないのになぁ

なんでその頃に覚えておかなかったのだろう(苦笑)

単に「かるた」がやりたいだけなら決まり字と下の句の一部だけ

とりあえず覚えればいいのでしょうが

いろいろ調べていると一句一句が非常に美しく

日本語が本来持つ美しさを感じられるし

その歌が詠まれた情景もわかってくるので

ちゃんと意味も踏まえて覚えてみたいなぁ。。。と考えています。

はてさて、いつのことになるのやら。。。(笑

さてさて

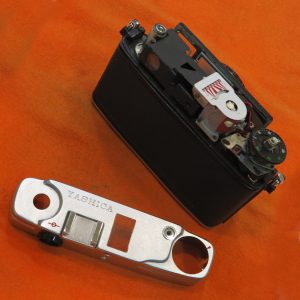

本日は「ヤシカエレクトロ35GL」のカメラ修理を行っています。

1973年に発売されたカメラです。

初代エレクトロからの流れを汲む本流があるとするならば

「GL」はその本流を受け継ぎつつも

時代に合わせて小型化されたカメラです。

「GSN」(基本的な部分が初代と同じ大柄なモデル)から

「GL」登場までに広角レンズの「CC」や目測の超小型の「MC」が登場しますが

これらはやはり派生モデルといった位置づけになり

本流の後継機はこの「GL」なのではないかなぁと思います。

電池もエレクトロ定番の「HM-4N」だし。。。(苦笑)

おそらくコニカC35等の小型で気楽に持ち歩けるカメラが

大ヒットしていることを意識せざるを得なかったのだと思いますが

超小型路線は「MC」に任せて

「GL」は「GSN」に比べると随分小型化されましたが

それでもある程度のボリュームは保っています。

エレクトロシリ-ズならではのF1.7大口径レンズを搭載するため

バランスを考えるとこのくらいなのかな…と思います。

「GSN」までは装備されていた「バルブ」がなくなっているので

夜景撮影等で長時間露光をする方には残念な仕様になってしまいました。

かなり少数派だとは思いますし

これまでのエレクトロのバルブは電子制御で電池もかなり消耗しますから

ないならないで問題ないかとも思います。

ただ、私の立場で言うと

レンズの状態がその場で確認しにくくなりました(苦笑)

他は基本的に従来のエレクトロと同じような仕様です。

いろいろ細かい変更はされていますが

相変わらずのコパルエレクシャッターで最高速1/500も変わりません。

お預かりしている「GL」はまず電源が安定しないようです。

同じ明るさの光源に向けていても

オートが効いてみたり効いてみなかったり…

バッテリーチェックも元気よく光るときもあれば

妙に薄暗かったり。。。

電池室は一見キレイで問題なさそうなのですが

電池室裏のハンダや配線に問題がありそうです。

さらにオートが効いているときは効いているときで

問題がないわけではなく異様にオーバ-目の制御をしているようです。

ASA100・LV15・絞りF16設定で1/125で切れて欲しいのですが

黄色ランプ(スロー警告)が点灯して明らかなスローシャッター(1/8)程度で

大オーバーだったかと思いきや

今度は同じ環境下で「赤ランプ」(露出過多)が点灯し

最高速(1/500)で切れてかなりアンダーなんてことになったります。

要は不安定でハチャメチャです。

接点や抵抗の汚れが原因ではないと思われます。

加えて元々妙に青くて暗めの「GL」のファインダーが

汚れて曇ってしまっていてさらに暗くなってしまっています。

これでは元々見えやすいとは言い難い「GL」の二重像が

かなり見えにくい状態です。

ここはできる限りの清掃でクリアにしていきたいと思います。

レンズもかなりカビが生えています。

まずはまともに動作しないと話にならないので

電池室からの配線交換とシャッター周りの接点の清掃や

シャッター駆動部の整備等を行います。

もちろん羽根洗浄やレンズ清掃も並行して行います。

結果から先に言うと

問題なく安定して適正露出が得られるようになりました。

やはり積年の汚れはかなり悪影響があったようです。

レンズは後玉のカビがかなり酷く

若干のカビ跡が残りましたが実撮影に影響はない程度だと思います。

ファインダーは問題なくクリアになりそうです。

エレクトロ35シリーズは初代から最終のGXまで

大人気!というほどではないですが

根強いファンが一定数いて

そのモデルもそこそこ人気があるのです。

やはり搭載されているレンズの良さによるものが大きいのでしょうね

私は前期だけではなくどのモデルも

妙に懐かしさを感じるそのボディデザインに非常に魅力を感じます。

今回の「GL」も何とか問題ないレベルに仕上げることができそうです。

エレクトロ35シリーズは稀に修理不能のものもあるので

ある程度、結果が予想できる状態になるまでは

毎回ちょっとドキドキものです(苦笑)

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。