一昨日、4月23日に元広島カープ選手の

衣笠祥雄さんが亡くなりました。

私が小学校~中学校くらいまでの

いわゆる「カープ黄金期」の主役でもあった名選手です。

テレビでも球場でもいつも豪快なスイングで

私たちを本当に楽しませてくれました。

「鉄人」の名で呼ばれる衣笠さんですが

印象に残っているのは倒れるくらいの死球を受けた後でも

マウンド方向に「大丈夫だよ」という風に

軽く手を上げて何事もなかったように一塁に走っていく

その姿が鮮明に焼きついています。

心よりご冥福をお祈りいたします。

さてさて

本日は「ヤシカフレックス」のカメラ修理を行っています。

ヤシカフレックスは同じ名前でいろいろなモデルがあり

判別になかなか苦労するモデルです。

修理そのものにはあまり関係ないのではありますが。。。

今回、お預かりしているヤシカフレックスは

フィルター取付部がバヨネットであること

シャッターユニットがコパルMXV(最高速は1/500)

フィルム装填はスタートマーク式、

シャッタースピード、絞り設定がノブ式であること等から

B型後期(新B型)だと思われます。

レンズはヤシコール80mmF3.5です。

セルフコッキングまでは装備されていませんが

非常に使いやすく質感も高いカメラです。

現在、手に入る二眼レフの中でも比較的お求め安いモデルで

これから二眼レフを始めてみる方にも

お勧めできるカメラです。

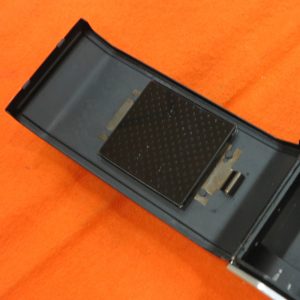

お預かりしているヤシカフレックスは

シャッターは切れているものの

定番のミラークモリにシャッター羽根にも

少々粘りが見受けられます。

加えてフィルム装填時の巻き止めが効かず

どこまでも巻き上げることができてしまいます。

裏蓋を開けた際にカウンターは「S」マークに戻るのですが

それも随分行き過ぎた場所まで戻ってしまいます。

写真ではカウンターに隠れて見えないのですが

巻き止め部品の先端のツメが見事に折れていました。

「S」マークで止めるピンも歪んで取れかかっています。

何かしらの強い力が加わったようですね。

どちらも中古部品との交換で対処いたします。

部品交換の可能性が高いと思われたので

今回は巻上部の整備から取り掛かりました。

巻上部修理後にシャッターユニット周り、

さらにファインダー部の整備に取り掛かります。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。