今日は「アルバムの日」だそうですよ。

フエルアルバムでお馴染みの

(いや、これを知ってるのは

私も含めてもうじじばばだけかな)

ナカバヤシ株式会社が制定した記念日です。

私も写真を撮る人だから

紙のアルバムにはやはり思い入れがありますね

デジタル化してPCの中に入れておくと

場所も取らないし必要な時に探しやすいし

便利なのですがやはり紙のアルバムは全く別の魅力がありますね。

私、数年前に祖母が亡くなって実家を引き払ったときに

私の幼い時のアルバムやアルバムに入っていない写真とかも

一気に引き上げたのですが

じいさんが写真撮る人だったからその量が半端じゃなく

アルバムにも短い書き込みとかも多く入っていて

それを眺め始めると時間がいくらあっても足りない感じになりました。

ざっと50年近く前の写真が多いのですが

今、デジタルで保管している写真はちゃんと50年後に

はたしてこうやって気軽に眺めることができるのでしょうか。。。

ちょっといろいろと考えてしまいました。

その時代ならでは写真とかも結構あったので

そのうち少しスキャンしてデジタル化しておこうかな。。。

自分自身の写真は意外とどうでもよいのですが

元気な頃のじいさんやばあさん、

私が幼稚園や小学校のときの友達の写真とかは

本当にかけがえのないものですね。

(写真だけじゃなくて年賀状とか手紙とか

ちょっとしたメモとか意外と捨てずに残っている。。。)

うん、やっぱり記録としても紙のアルバム良いと思います。。。

さてさて

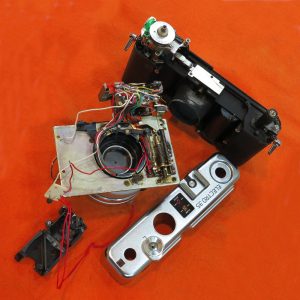

本日は「フジカ35オートM」のカメラ修理を行っています。

一連のフジカ35シリーズは独創的なカメラが多く

その上、少々華奢なものも多いので

なかなか修理屋泣かせなカメラではあるのですが

その中でもこの「オートM」は

最も独創的でメンテナンスのしづらいカメラではないかと思います。

有名なのはコパルマジックと呼ばれる独特のAE機構です。

基本的にはシャッタスピード優先AEなのですが

連動範囲外になると自動的にシャッタースピードを変更して

適正露出を得るというプログラムAE的な複式プログラムを持った

シャッターシステムなのです。

日本国内で採用されたカメラはこのオートMのみです。

コパルマジックそのものもそうですが

そのシャッタユニット周りの構造がかなり独特で

その辺りを把握しないまま下手にいじると

取り返しのつかないことになりそうなカメラです。

巻上ボディ底面でカウンターも底部

巻き戻しクランクは上カバー側面。。。等々

この頃のフジカ35ならではの独特の構造はオートMも同様です。

お預かりしているフジカ35オートMは

シャッタースピードの制御等々

シャッターユニット内のいろいろな箇所の動きが悪い上に

動かない状態のときににシャッタースピードリングや

絞りリングを力任せに動かそうとしたことがあるらしく

いろいろなアーム類等の部品が変形していました。

基本的にはセレン光電池を利用した

針抑え式のオート露出機なので

セレンの状態もかなり心配したのですが

こちらは比較的起電状態は良く問題ない精度にまとめることができました。

あとはとにかく清掃して注油して動きを確認して

部品の変形等が見られるところを修復・調整して

再度、動きを確認して。。。。の繰り返しです。

写真は一通り整備が完了した状態でのものです。

何とか安定してシャッターもオート機構も動作するようになりました。

ファインダーもずいぶん曇っていたのですが

できる限りの清掃を行いかなりクリアな状態になりました。

距離計の精度もしっかり出ていて二重像もはっきり確認できます。

搭載されているレンズはフジノンR4.7cmF2.8なのですが

このレンズの評判良いのですよね。

きっとステキな写りをしてくれると思います。

操作方法にも一癖あるカメラですが

しっかり使いこなしていただければと思います。

元々、ご依頼者様のお宅で

ずっと使い続けられてきた個体なのだそうです。

こういうカメラと世代を超えて

ゆっくり付き合っていくのも良いですよね。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。