今日は「楽器の日」、「邦楽の日」、「生け花の日」なのですが

この3つの記念日が今日、6月6日なのは理由が同じで

昔から習い事、芸事は6歳の6月6日に始めると上達する

と言われていることからなのですね。

6歳か~なんにでも興味が持てる年齢だと思いますが

この時点でもし一生続けていけるほど

好きなものに巡り合っていれば最高ですよねぇ

なかなか現実的には難しいと思いますが。。。

私は比較的、何でも広く浅くなので(笑)

興味を持ったことは一生懸命やりますが

なかなか1個だけ。。。とはいかないですねぇ。。。

まぁそれでメシを食っていること以外は

美味しいとこどりで楽しければいいと思います。

でももうさすがに何か全く新しいことを始める余裕はないかな(笑)

今、興味をもってやっていることだけでも手いっぱいだし。。。

人生体力的にも頭脳的にもピークな時期が

100年くらいあればいいのに。。。(笑)

さてさて

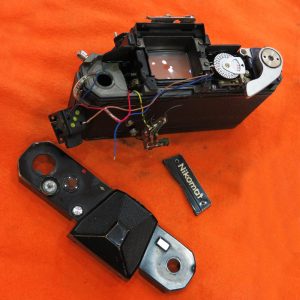

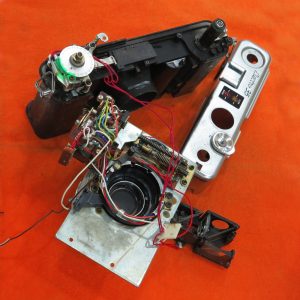

本日は「ニコマートFTN」のカメラ修理を行っています。

いつも書きますがニコマートFT系は非常に丈夫なカメラです。

さすがに同じ時代のフラッグシップである「F」に比べると

そこまで部品にオーバークオリティ感はありませんし

部品精度や精密度は「F」のほうが一段上ですが

それでも同時代の他のカメラに比べると相当頑丈に作られています。

コストを抑えるために採用したユニットシャッター

「コパルスクエアS」も非常に丈夫なシャッターで

少々何があっても切れなくなることは少ないと思います、

そんなタフなニコマートFT系ですが

最も見かけるのは今回のFTNだと思います、

FTNは前モデルのFTをベースに

開放F値補正操作(いわゆる「ガチャガチャ」)を採用し

ファインダー内にSS設定表示を追加したモデルです。

ちょっと大柄で騒々しい部分もありますが

前述したように信頼性が高く使いやすいカメラです。

お預かりしているニコマートFTNは

結構使い込まれたものと思われますが

相当長い間、仕舞い込まれていたものと思われます。

それでもシャッターはとりあえず切れて

露出計も動作してるのはさすがニコマートと思いますが

巻上が異様に重く巻き上げた後もレバーが戻りません。

シャッターは動いていますが厳密には若干の粘りが見られ

ミラーの動きは緩慢です。

さらにスローガバナにも粘りが見られます。

使い込まれた感があってところどころ地金の出た

ブラックボディは渋いですね。

不具合は全て古い油や汚れが原因と思われる動作不良です。

これから分解してシャッター羽根、シャッターユニット

ミラー駆動部、巻上部等々

動くところは全て清掃し必要なところには注油を行います。

それでかなり改善されると思われるので

最終的には微調整を行って完成となります。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。