今日は「恋人の日」ということですよ。

去年もこれ「私には縁がないなぁ」って書いた記憶が。。。(汗)

ブラジル・サンパウロ地方ではこの日に

この日に写真立てに自分の写真を入れて交換する習慣があるそうです。

うーん、とりあえずセルフポートレート撮って

準備だけしておくか。。。(笑)

さてさて

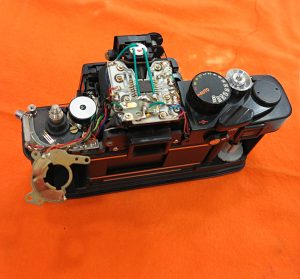

本日は「リコーフレックスニューダイヤ」のカメラ修理を行っています。

「リコフレ」といえばプレスボディのタイプを

(ギアを回して前玉回転式でピントを合わせるもの)

イメージされる方も多いと思いますが

ダイヤシリーズはダイキャストボディのタイプです。

ピントもヘリコイド式で左右のレバーを使って操作します。

プレスボディよりは大きく重くなってしまいましたが

その分、造りはしっかりとしたものに進化したモデルです。

1956年の発売開始です。

今回お預かりしている「ニューダイヤ」は

ご依頼者様のお父様が使っていたものだそうです。

ご依頼者ご本人はこれを使ったことはなく

これを機会に是非フィルムで写真を撮ってみたいとのことです。

随分長い間動作はしていなかったとみえ

いろいろな部分で動きの悪くなった部分が見受けられます。

まずは現状を把握するために

テスト用の120フィルムを入れて

普通の撮影時の動作を一通り行ってみます。

ダイヤはセルフコッキングこそありませんが

フィルム装填はスタートマーク方式です。

スタートマークに合わせて

巻き上げていくとカウンター「1」が出たところで

巻上が止まって。。。あれ?止まりません。

カウンターは1で止まっているのですが

どこまでも巻上ができてしまいます。

巻止めが効かないようです。

他、レンズのクモリ、ファインダーの汚れ

スローガバナの粘り等々が見受けられます。

まず最初に巻止め不良から修理していきます。

巻止めの部品そのものはきちんと動作しているのですが

巻止めの爪先端部が磨耗していて

全くギアにかからないようです。

部品取用の別ボディから巻止め爪を移植して修理いたします。

巻上部が完了したところで

今度はボディ全面部のヘリコイド、シャッターユニット

レンズ、ファインダー等々の修理に取り掛かります。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。