今日は9月15日。。。

うーん、いまだにこの日は「敬老の日」で祝日っていう

イメージが抜けないのですが

「敬老の日」が9月第三月曜日に変更されてから

もう19年も経つのですよねぇ…

ただ未だにその名残で今日は「老人の日」と制定されていますし

他にも「シルバーシートの日」なんかが制定されています。

自分が着実に老人に近づいているせいもありますが

あまり嬉しい記念日ではないですねぇ(苦笑)

それ以外に9月15日は「ひじきの日」だったりします。

カルシウム・食物繊維・マグネシウムを豊富に含む

栄養成分的にも優れた食品ですねぇ

子供の頃にやたらと「ひじきはたくさん食べろ」と

食卓によく出てきたせいもあり子供の頃はとても苦手にしていました。

今では普通に食べますし

一時期は健康に良いと思って

毎日のように積極的に食べてたこともあったのですが

最近はそうでもないですねぇ

今、一般的に売られているひじきの約9割は

中国・韓国からの輸入品なのですよね…

国産ひじきだと長崎・三重・大分・愛媛県が有名です。

国産ひじきは100%天然ものなのだそうです。

今度お取り寄せで頼んでみようかな…

さてさて

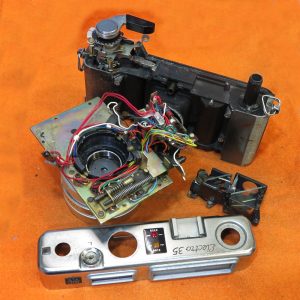

本日は「ペンタックスSPF」のカメラ修理を行っています。

60年代を代表する一眼レフともいえる大ヒットモデル

「SP」の改良モデルで1973年の発売となります。

大きな変更点はM42マウントを引き継ぎながらも

SMCタクマーレンズ群を使用することにより

開放測光に対応するカメラとなっています。

この開放測光対応自体は一足早く電子制御機の「ES」で

実現していましたがこの「SPF」の登場により

ペンタックス機全体として開放測光機に舵を切ったという形になりました。

それに関連して露出計周りは一新されていて

そこに関してはもはや「SP」とは別物です。

電池もまだ水銀電池ではあるもののSP時代の「H-B(MR-42)」から

「H-D(MR-9)」に変更されています。

さらにフォトスイッチと呼ばれる機構が追加されていて

レンズキャップを外しファインダー内に光が入ると

自動的に露出計がオンとなります。

理屈としては接眼レンズ上部に

露出計用とは別途のフォトスイッチ用のCdSが追加されていて

ここに光が当たらないと抵抗値が非常に大きくなり

電流が流れなくなる…という仕組みです。

お預かりしている「SPF」は

一通りの動作は一応行えるのですが

やはりいろいろ問題を抱えています。

まずシャッターは1/1000はほぼ開いておらず

1/500、1/250も露光量が少なすぎる傾向です。

スリットが全体的に開き切らない感じになっています。

SSダイヤル下調速カム部分の動作不良が原因かと思われます。

露出計も一応は動いているものの

精度が全く出ていません。

それも単にズレているといった様子ではなく

明るさやSS設定によって値がバラバラにズレている感じです。

おそらく絞り連動の摺動抵抗に問題があるものと思われます。

それに関連してSMCタクマー以外のレンズを使用した際の

「絞込測光」の精度もでたらめな状態になっています。

せっかくのM42マウント機なのでやはり他レンズ使用時の

「絞込測光」も非常に大事ですよね…

シャッター周りはこの時代の一眼レフでは

よくあるパターンでともかくとして

「SPF」はやはり「SP」と比べると露出計周りのトラブルは多いです。

それもきっちりある程度の精度を出すのはなかなか大変です。

できる限りの調整とはなりますが

通常の撮影に使用して問題のない状態には

何とか仕上げていきたいと思います。

もちろん並行してシャッター周りの、ミラー駆動部

巻上機構の整備、ファインダー清掃等々

一通りの整備を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。