今日は「ザリガニの日」だそうですよ。

1927(昭和2)年のこの日に

神奈川県の養殖業者により

アメリカ・ニューオーリンズから

アメリカザリガニが持ち込まれたことが由来になっています。

当初は食用カエル(ウシガエル)の餌として持ち帰ったもので

アメリカで出荷された際は100匹であったが

無事に日本に到着したのはわずか20匹だったのだそうです。

そのアメリカザリガニが養殖池から逃げ出し、

その後、爆発的に広まったとされています。

1960(昭和35)年頃には九州でも確認されるほどになり

現在では沖縄を含む日本各地で確認され

国内では最もありふれたザリガニとなっています。

私も子供の頃、ザリガニ釣りに近所の池によく行ったなぁ

煮干しを凧糸でくくりつけておくだけの仕掛けで

おもしろいよに釣れるのですよねぇ

たくさん釣ってもしかたがないのですが…(苦笑)

少々水が汚いところでもたくましく生きるのですよねぇ

ウシガエルもそうですがあまりにも増えすぎて

「日本の侵略的外来種ワースト100」に選定されています。

そういえば厚木に住んでいた頃は

この時期になるとウシガエルの大合唱が毎夜響き渡っていたなぁ…

さてさて

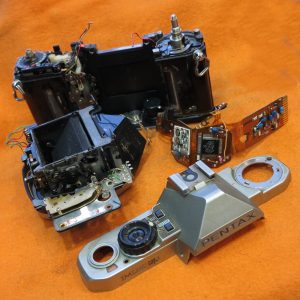

本日は「ペンタックスSPF」のカメラ修理を行っています。

1973年に発売されたカメラです。

前モデルであり大ヒット作である「SP」の改良機でもあります。

基本的な機械的な機構は「SP」のそれを引き継いでいますが

マウント内径部のねじの奥端1mm部に

対応レンズ用の回転式絞り値伝達レバーを設け

また対応レンズ側に”定点”を設け

ボディ側に設けられた定点受けの可動によって位相を検出し

絞り値の正確な伝達を可能としました。

この機構に対応したのがSMCタクマーレンズであり

これにより開放測光を可能としたカメラです。

従来のM42レンズやスーパータクマーレンズ使用の際には

「SP」と同様に絞込測光で対応可能です。

さらに新機能としては「フォトスイッチ」と呼ばれる

SW機構を搭載しレンズキャップをして

光がファインダー内に入らないようにすると

自動的に露出計の電源が切れる機能を搭載しています。

簡単に言うと露出計用のCDSとは別に

フォトスイッチ用のCDSを搭載し

そこに光が当たらないと抵抗値が大きくなり

露出計に通電しなくなる仕組みです。

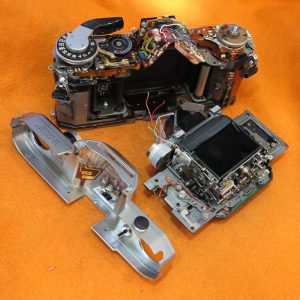

お預かりしているSPFは露出計もシャッターも一通り作動していますが

露出計は少々オーバー目にズレていて

高速シャッターの精度はイマイチです。

加えてファインダスクリーンに目立つ傷もあり

プリズムにはわずかに腐食も見受けられます。

今回はご依頼者様から部品取り用の個体も提供いただいていて

そこからプリズム・スクリーンを移植します。

この時代の一眼レフなので

スクリーン交換はミラー側から簡単にとはいかず

プリズムを降ろしてファインダー枠も取り外さなくてはいけません。

整備一式でいずれにせよ取り外すのでその際に交換します。

SPは露出計回路も非常にシンプルなものでしたが

SPFはなかなか複雑な回路となっています。

開放測光に対応するため、

絞り側からの情報を必要とするためですが

それに加えてSPFの露出計は負荷のかからないときに

指針が真ん中にあり、CDS経由での電流と

絞り・SS情報からの電流で引っ張り合うような構造なので

回路も少々変わった構造となっています。

後のKXよりも回路的には少々ややこしいものになっています。

ただカメラとしては非常に完成度も高く

後のKシリーズでもマウント以外の機能をほぼ引き継いで

「KM」として生まれ変わっています。

露出計回路以外は「SP」でもはや完成された構造なので

非常に整備性もよく

キチンと整備すれば安定した動作が復活します。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。