今日は「消防車の日」だそうですよ

火事は怖いですよねぇ…

自分のところが火元になることだけは

ないようにお店閉めて帰るときは

いろいろと確認して帰るようにしています…

火事に限らずこういう災いは

「まさか自分のところで…」って油断しているときに

思わぬことが起こりがちですものねぇ

常に最悪の事態を想定しておかなくては…

それはさておき、消防車といってもいろいろな種類があります

子供の頃にそういう「働くクルマ」の図鑑とか

穴が開くほど毎日見ていましたねぇ

消防車と言えばポンプ車とハシゴ車ですが

ポンプ車も通常の消火栓・防火水槽などから水を吸いあげるものと

水槽付きで現場についたら迅速に消化に取り掛かれるものもあります

化学消防ポンプ車というものもありますね

ハシゴ車も大きなビルに対応できるものから

屈折ハシゴ車のような狭いところでも対応できるものがあり

ポンプ車やハシゴ車以外にも

レスキュー隊が使う救助工作車や

コンテナを積み替えることで多目的に対応する

災害対応多目的車というものもあります

一言で火事と言ってもいろんな場合があって

迅速に消火・救助にあたるために

消防車もいろいろなものがあるのですね

さてさて

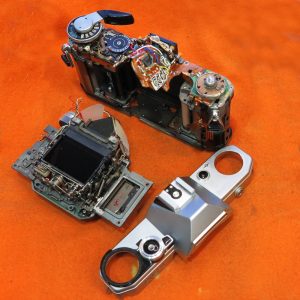

本日は「キヤノンF-1」のカメラ修理を行っています。

「F-1」に関しての説明は毎度毎度同じようなことを

ここでも書いていますが

今回お預かりの「F-1」はちょっと変わり種です。

1978年発売の「OD F-1」と呼ばれるモデルで

1976年発売のF-1改(F-1N 後期F-1)のカラーバリエ―ションモデルです。

先に写真だけ載せてしまいますと…

いわゆるオリーブ色ですね

「OD F-1」の「OD」はOlive Drab(オリーブ・ドラブ)の略です。

当時の若者に人気のあったU.S.アーミーカラーのF-1ですね。

オリーブグリーンのカメラは他メーカーでも

いくつか存在していますがどれもちょいとレアモデルです。

この「OD F-1」も現存台数が少なく

なかなかお目にかかることが少ないカメラです。

おまけにこの個体の外装は非常にコンディションの良い状態です。

基本的にはカラーバリエーションモデルなので

中身や機能は「F-1改・F-1N」と同様です。

前期のF-1に対して下記の仕様変更が行われています。

巻き上げ角180度、予備角15度の仕様を

迅速巻き上げの要望により139度、30度に変更。

フィルム感度使用域の高感度側をISO 2000から3200へと拡大

巻き上げレバーに指当てを追加

シンクロターミナルのソケットを抜け止め式にする等

13項目の細部にわたり改良が施されています。

ご依頼者様は通常のF-1も所有されていますが

このオリーブのF-1を以前から探されていたのだそうです。

そしてやっとコンディションの良さそうなものを見つけ

手に入れたそうなのですが

外装のコンディションは良いとはいえ

さすがに発売から40年以上経っているカメラです。

保管状態は良いと思われますが

それだけ使われていない(動かされていない)こともあり

動きの悪い部分があちこちで散見されます。

特に問題のはやはりシャッターで

幕軸に汚れ粘りがある状態で

1/2000・1/1000は動作はしても全くシャッターが開かない状態でした。

低速シャッターもこちらはスローガバナに粘りがあり

やはり動作不良を起こしています。

露出計・バッテリーチェックもSW部の接触不良により

全く動作しない状態です。

ただ、どれも動かしていないがための動作不良で

どこかが破損しているといった類のトラブルではありません。

レアなモデルということもあり

おそらくほとんど実用として稼働していなかったのではないと思われます。

ひたすら動作部分や接点の清掃を行い

通常の動きを取り戻す作業を行います。

結果的にはシャッタスピードも問題ない精度に安定し

各部の動きも非常にスムーズになりました。

こういうモデルの運用・維持は考え方次第ではあるのですが

やはりある程度は実用として使っていただければとは思います。

オリーブのF-1。。。ぶら下げて歩いているだけでも

カッコいいですね。。。なかなか羨ましい限りです。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。