今日は「世界亀の日」ということみたいです。

今日のような梅雨の(まだ関東は梅雨入りしていませんが)

間の晴れ間には池の石の上で甲羅干ししている亀が

良く見られますよねぇ。。。

あんな姿を眺めていると何とも癒されますね。

それにしても亀ってその甲羅があまりにも特徴的なために

他の爬虫類とは扱いがちょっと異なりますよね。

縁起物や長寿の象徴とされたかと思えば

動きの遅いものとして侮辱的な表現に使われたり

かと思えば動きが遅くても着実に進む

いわゆる「勤勉さ」の象徴として扱われたり

でも気持ちよさそうに日向ぼっこしている亀を見ていると

人間のそんなあれこれなんてどこ吹く風といった感じで

飄々とマイペースでいいですね

私も歩みの早い遅いは気にせずに

自分のペースで残り1/3くらいの(1/3もないかも?(汗))

人生を歩みたいものです(笑

さてさて

本日は「ニコンFE」のカメラ修理を行っています。

FE/FMシリーズはニコマートシリーズを前身とする

ニコンの中級機シリーズです。

ニコマートの時代にはかなり大柄で重いボディでしたが

FE/FMにモデルチェンジされて随分スマートになりました

(それでもそれなりに重量感はありそれが堅牢性に繋がっていますが)

特にニコマートEL時代には電気系のトラブルも比較的多かった

電子制御周りはFEになって格段の進歩を遂げることとなり

信頼性・安定性という意味では全く別次元のカメラになったと思います。

ニコマート時代であればFTとEL、どちらかを…と言われれば

迷わずFT系を選びますが

FE/FMであれば少し悩んでFEを選ぶかな…と思います

(あくまで個人的好みです)

FMと比べてFEが有利なのはやはりそのファインダー内情報です。

二針式のアナログメーターは現在の設定と露出計が示す適正露出との差が

瞬時に見極めやすく露出補正やマニュアル時に

あえて露出をコントロールする際にも非常に使いやすい仕様です。

それに加え電子制御シャッターの恩恵で

絞り優先オート露出が使えるのはやはり便利です。

電子制御機ということでトラブルを心配されることも多いと思いますが

FEのトラブルの大半は機械的トラブルです

確かに稀に電子基板内トラブルで修理不可能な場合はありますが

その頻度はFMでLED制御の露出計が修理不可能になる頻度と

あまり変わらないほど少ないと思います

(ちなみにFMでLED制御周りがトラブルとほぼ修理不可能です)

お預かりしているFEは

まずシャッターが切れません。

電子制御シャッターだけでなくM90やバルブ(機械制御シャッター)も

全く動作しません。

…ということはに何はともあれ機械的トラブルを直さないことには

電気的トラブルがあるかどうかもわかりません。

とりあえずバッテリーチェックは点灯しますし

露出計も動作しているようです。

いろいろチェックしているとどうやらシャッターが切れない原因は

巻上軸が巻上完了後に元の位置に戻らないことが原因のようです。

そのためレリーズロックが解除されずレリーズできないのですね。

試しに底部ワインダーリンク部からコイン等で

強制的に巻上軸を戻してやるとシャッターがとりあえず切れました。

でもまた巻き上げると同じ状況に戻ってしまうため

巻上軸が汚れ等で粘っていることが原因のようです。

で、巻上軸を仮に応急処置した後に動作チェックを行ってわかったのですが

露出計の値はまずまず良いのですが

オート露出は1.5段以上アンダーのようです。

ネガであれば何とか救えるでしょうが

1.5段アンダーはあまりよろしくないですね

もちろん一緒に整備を行っていきます。

SSも全体的に少し早すぎるので(1/3段程度)整備の上調整を行います。

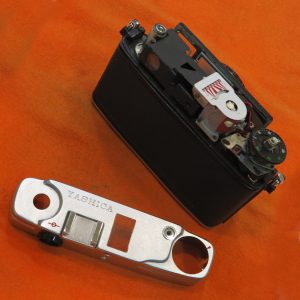

写真は一通りの整備が完了した状態で

装着しているレンズは当店のテスト用レンズです。

巻上・レリーズは非常にスムーズに動作するようになりました

SS・オートも申し分ない精度を確保できています。

ただ、各部注油や接点・摺動抵抗清掃も行いましたので

少し時間をおいて動きが安定しているかどうか

様子見を行います。

この後、最中チェックと

必要であれば微調整を行い完成となります。

FEは電子的な部分とまだまだアナログ的な部分が

混じりあった時期のカメラですが

その程よいアナログ感が

何とも良い使いやすさになっているのではないかと思います。

フィルムカメラをこれから始める方だとしても

FEはお勧めできる1台です

ただししっかり整備・調整済みのものに限ります。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。