今日は2月4日ということで

そのまんま語呂合わせで「西の日」だそうです。

西に行くと幸運に巡り会える日

また、西から来た人と仲良くなれる日とされているのだそうです。

西からくる人。。。横浜・川崎方面から

今日は良いお客さまが来るかもしれないってことですね!(笑)

加えて今夜のウォーキングは

ひたすら西に向かって歩いてみることにしましょう

何か運命的な出会いがあるかも(ないない(笑))

そういえば昔の知人に(生まれも育ちもずっと関東の方)

関西人も広島人も福岡人も

全部「西の人」とひとつにひっくるめられて

ちょっと「むっ」としたことがありました(苦笑)

特に関西人と広島人は言葉のイントネーションも地域の文化も

かなり異なると思いますし

関東だって首都圏と関東北部や茨城あたりだと

ずいぶんいろいろ異なりますものねぇ

そう考えると少し場所が変わっただけで

いろいろ文化にも多様性がある日本国内って面白いですよね

さてさて

本日は「ミノルタSR-T101」のカメラ修理を行っています。

基本構造が同一の後継機SRTスーパーや

SR101、SR505までを

SR-T系とするとSR-T系の修理・整備は非常に多いですね。

その中でもやはり一番長く作られて大ヒットした

SR-T101の依頼が現存数の多さも相まって

やはり多いと思います。

基本的には非常に丈夫に作られたカメラで

水没品や下手な分解品でない限り

修理不能ということは非常に少ないカメラかと思われます。

加えて現存数が非常に多いので

新品部品は無理でも中古部品が比較的入手しやすく

一部の部品破損やCdSの劣化がある場合でも

中古良品の部品を使って修理することができます。

ただし、現存数が多いということは

現状品でとてもとても撮影にそのまま使えない状態のものが

格安で売られていることも多く

何もしらずに価格だけで飛びつくと

結局整備・修理代にそれなりにコストがかかることになると思います。

基本的には1960年代のカメラ、つまり60年近く前の機械です。

定期的にメンテナンスされているものならともかく

使いっぱなしや仕舞い込まれたままのものは

整備なしには本来の姿ではないと考えるほうが自然です。

一見その頑丈さに任せてシャッターだけはとりあえず切れている

SR-T系の個体は多いですが

未整備のものは動きが悪い関節を

健気に無理矢理一生懸命動かしている

ご老人だとお考え下さい

必要最小限の力で本来のスムーズさで動いていただき

できるだけ長生きしていただきたいものです。

(SR-Tに限ったことではありませんが。。。)

お預かりしている「SR-T101」は

SSの設定に関わらず高速だろうがスローだろうが

とにかくシャッターを切るとミラーアップしたままに

なってしまう状態です。

ミラー駆動構造上。巻き上げるとミラーはおりてくるのですが

シャッターをまた切るとミラーアップです。

SR-T系に非常に多く見られる症状です。

いつも書きますがミラー駆動部が悪いわけではなく

シャッター後幕がキレイに走行できないために

ミラーダウンレバーを最後に蹴る力が足りず

ミラーダウンさせることができないという状態です。

となれば、当然各SSも精度が出ているわけがありません。

試しに1/1000で計測してみると

シャッター走り始めの時点(写真でいうと左端)で

既に1/250も露光されています(スリットが広い)

さらに走行している間にも後幕は遅れ

写真真ん中付近で約1/125、走り終わり付近(写真右端)で

1/60以上露光されています。

走っている間にもスリットが広がっているということです。

幕速を計測してみると先幕の幕速も早くはないですが

後幕はその先幕の半分程度しか幕速が出ていません。

ここで「じゃぁ、後幕の幕速を上げればいいじゃん」と

後幕のテンションを上げていくと一時的に症状は改善されるでしょうが

今度は無理に上げた幕速にバネの強度が追い付かず

そのうちバネがバカになってしまい

どうにも精度が出せない修理不能品の誕生となってしまいます。

幕速が出ないのは意図的にテンションが下げられていない限り

幕軸の汚れや油切れが原因です。

先述の「必要最小限の力でスムーズに動作できる状態」にしてやれば

テンション調整は微調整程度で済むはずです。

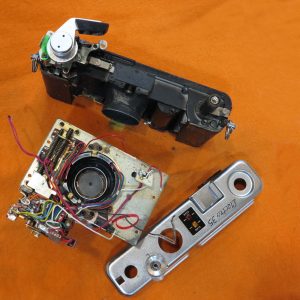

写真は現状チェックを行っただけの段階でのものです。

これから本格的に分解整備に取り掛かります。

シャッターは先程書いた感じですが

露出計はバッテリーチェックは安定しているのですが

露出計に切り替えると

明るさは変わらない定常光にあてているのに

露出計指針は上に行ったり下に行ったり

非常に不安定な状態です。

どこかで接触不良が起きているようです。

不安定ながらも精度はそれなりに出ているようなので

CdS劣化等の心配はないような感じです。

画像でもわかりますが外観の非常にキレイなブラックボディです。

中身も外観に負けないように

コンディションの良い状態に仕上げて

気持ちよくご依頼者様に使っていただきたいと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。