今日はあまりピンとくる記念日がなくて

過去の9月25日に起きた出来事を

探っていたのですが。。。

1981年9月25日にフジテレビの「スター千一夜」が

最後の放送をしているのですねぇ

また懐かしい番組ですねぇ。。。

これ聞いてピンとくる方はほぼ間違いなく

私と同世代かそれより上の方ですよねぇ

19時45分から15分間だったかな。。。

さすがにはっきり覚えているほどでもないのですが

芸能人だけでなくスポーツ選手とか

来日した外国人ミュージシャンとか

ジャンルを問わずいろんな方が出ていた記憶があります。

そうそう、夫婦で出演みたいなパターンも多かったような気が。。。

調べてみると1959年3月1日のフジテレビ開局当日から

始まった長寿番組だったのだそうです。

15分とはいえゴールデンタイムにほぼ毎日(月~土)

放送していたのですからすごい・・・というか時代を感じますね(笑)

それよりもすごいのはこうして

「あ、これ調べてみよう」と思ったら何でも出てくる

今のネット環境がすごいですよねぇ。。。

さすがに「スター千一夜」が丸ごと見られるものはなかったですが

オープニングとさわり部分くらいなら動画でも見られるなんて。。。

またこうしてyoutubeとかで探し始めると

仕事にならなくなるのでこの辺で止めておきます(笑)

さてさて

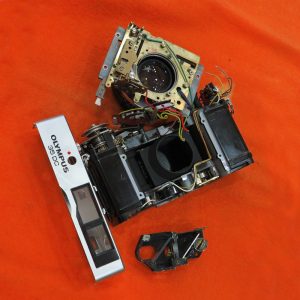

本日は「オリンパス35-S」のカメラ修理を行っています。

オリンパス35シリーズは1948年の「Ⅰ型」から始まり

70年代半ばまでいろいろなモデルを出し続けていた

オリンパスを代表するコンパクトカメラです。

初期の大柄なモデルから70年代のコンパクトなモデルまで

いろいろなものが存在するのですが

「35-S」は1955年に発売開始されたモデルです。

コンパクトカメラというよりもこの時代はまだ

レンズ固定式のレンズシャッター機といったほうが馴染みますね

正直に言ってそれほどコンパクトではありませんし

総金属製なのでそれなりに重いです。

でもこの時代ならではの高い質感を持ち合わせています。

35-S以前のオリンパス35シリーズは

巻上がノブだったのですが35-sでレバー巻上になり

セルフコッキングにもなりました。

フィルムカウンターも自動復元型で

レンジファインダーも搭載されました。

当時の最先端の機能と装備と言ってよいと思います。

シャッターはセイコーシャSLVで最高速は1/500

レンズは生産時期によってF3.5、F2.8、F2、F1.9 と

いろいろなものが搭載されているものが存在します。

今回、お預かりしている35-Sは4.2cmF2が搭載されたものです。

お預かりしている「35-S」ですが。。。

巻上げてレリーズするとシャッター音はするのですが

シャッター羽根はピクリとも動きません。

何回か切っているとたまに普通に開きます。

レンズシャッター機でよくあるシャッター羽根の粘り・固着も

多少はありそうですが

どうもそれだけではなくてシャッター駆動機構部に問題がありそうです。

どちらにしてもシャッター羽根・絞り羽根の清掃は行いますので

シャッターユニットを完全に降ろして整備を行うのですが

ユニット内の汚れや油切れもあり

あちこちで動作不良が起きている状態でした。

きちんと清掃を行い正しく組み立て若干の調整を行います。

それでシャッターの動作のほうは全く問題ない状態になりました。

ファインダー内には撮れないカビ跡もわずかに残りましたが

普通に覗いてみる分には非常にクリアな状態です。

レンズは多少のカビや汚れがありましたが

清掃後は非常にクリアな状態になりました。

これは撮影結果にかなり期待ができる状態だと思います。

外装部品には一部欠落やレンズ前枠の歪みもあったため

中古部品を使って交換を行い

なるべくキレイになるように磨きました。

見た目も動作もかなり良い状態になったと思います。

昨日としては非常にシンプルなカメラですが

それでも先に書いたようにこの時代としては

かなり撮影に便利な機能満載の最新鋭機です。

きちんと使いこなせば

もちろん写りも非常に良いものです。

ご依頼者様にもこの完調となった35-Sで

是非撮影を楽しんでいただければと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。