今日は「穴子の日」ということですよ。

ウナギほどこってりとはしていませんが

アナゴも負けずに美味しいですよねぇ。。。

お寿司のネタとしても定番で

タレの味が濃いから比較的最後頃にいつも頼ものですが

お腹がふくれかけてても美味しくてぺろりと食べてしまいます。

お寿司もいいですが

「あなご飯」

(かば焼きでうな重のように仕立てたもの)は

瀬戸内名物なので私の生まれ故郷広島では

身近な存在です。

身がほくほくで美味しいのですよねぇ。。。

宮島口の「あなごめし うえの」さんのものが

有名ですね!昔、食べたけど美味しかったなぁ。。。

また機会があったら行きたいです。

そういえば。。。「あなご飯」も美味しいですけど

「鯛めし」も美味しいですよねぇ。。。。

妄想ばかりでお腹すいてきました。。。(笑)

さてさて

本日はいつも大人気の

「オリンパスOM-1」のカメラ修理を行っています。

いつも同じようなことを書いてしまいますが

軽量コンパクトな機械制御シャッター機といえば

やはり一番の名前の挙がるカメラだと思います。

さらにいうと巻上のフィーリングといい

上品なシャッター音と言い

使っていて非常に気持ちの良いカメラでもあります。

軽量コンパクトな一眼レフは

当時だとOM-1の独壇場でしたが

後には同じコンセプトのカメラも出てきて

やはりそれなりに人気モデルとなっています。

それでも「軽量コンパクトな一眼レフ」というと

やはり「OM-1」を思い浮かぶことが多いのは

軽量コンパクトなことだけではなく

そういう使い心地のよさとか造りの良さも

影響しているのでないかと思います。

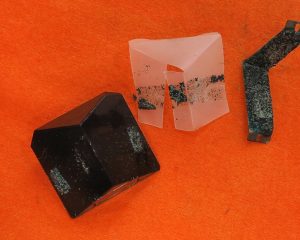

お預かりしているのは比較的後期のOM-1です。

MD対応なのはもちろんのこと

分解してみるとすぐに気づきますが

内部部品はほぼほぼOM-1Nと同様です。

一通り動作はしているのですが

露出計の指針の振りが鈍く2~3段オーバー指示となってしまいます。

さらに非常に不安定でチェックしていると

何かの拍子に動かなくなってしまいます。

他、巻上が妙に重く

せっかくのOM-1の良い部分がスポいるされてしまっています。

全体的に動きの悪いところも多いので

一通りの分解整備が必要です。

OM-1はそのコンパクトなサイズを実現するために

非常に独特な構造の部分が多く

他の大きなサイズの一眼レフに比べると

やはり華奢な部分も多く

なかなか修理・整備の難易度の高いカメラです。

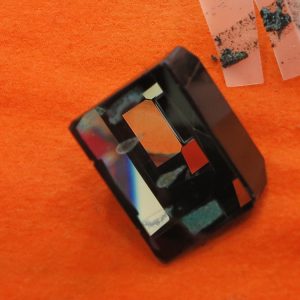

露出計が不安定な場合は

まずは電池室からの配線を疑い、次にSW部をチェックします。

ただ、今回の場合は電池室からの導通に問題はなく

SW部もトラブルの少ない「1N」と同様の構造のため

それが原因でもありません。

色々調べているとどうやら露出計本体のアースが接触不良のようです。

「1N」のタイプに露出計周りの構造が変更された際に

露出計のアースの位置や構造も変更されているのですが

この構造になってからアース不良を見かけることが多いような気がします、」

少し前にも同様の症状を見た気が。。。(汗)

ある程度、原因が絞り込まれたので

巻上部やシャッター周りの整備を先に行います、

その後、露出計周りの整備調整を行い完成へと向かいます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。