今日は「ボスの日」ということみたいです。

経営者や上司と部下の関係を円滑にする日なのだそうです。

赤の他人が集まって仕事しているのだから

それでなくても難しいのに上下関係で立場が違えば

尚のこと人間関係は難しくなりますよねぇ。。。

。。。それでも大半の人は上手くやっていくのだから

本当に尊敬します。

で、どうにも上手くできない人がきっと私のように

個人事業主で細々と暮らしていくわけです(笑)

まぁ、普通に勤めず、特に一人で何かやっている人は

私も含めて変わった人ばかりですよ(苦笑)

さてさて

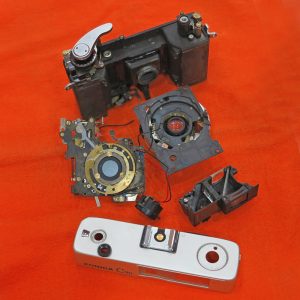

本日は「ミノルタSR-Tスーパー」のカメラ修理を行っています。

大ヒットしたSR-T101の後継機となります。

(これまで面倒だったからSRTといつも書いていたのですが

今回はちゃんと正式名称で書いています)

基本的な構造はSR-T101をベースとしていますが

レンズに刻印された絞り値がファインダー内で読めるようになりました。

そのためもあってペンタプルズム周りのデザインも

SR-T101とは異なります。

他、スクリーンもスプリット+マイクロプリズムに変更になりました。

最初にSR-T101の後継機と書きましたが

SR-T101はSR-Tスーパーの登場と同時(1973年)に

小変更を行われて継続生産されています。

その後、SR-TスーパーはSR505に

SR-T101はSR101にモデルチェンジされ

これがSRシリーズの最終モデルとなるわけです。

お預かりしているSR-Tスーパーは

随分長い間、使われずに眠っていたようで

電池室には当時の水銀電池がまだ入ったままでした。

基本的にタフなSRシリーズですので

シャッターは切れますがシャッタースピードの精度は全く出ていません。

特に1/1000、1/500の高速域は問題で

ネガフィルム使用だとしても見逃せないレベルです。

露出計はやはり全く動作せず。。。といった状況です。

少々話が逸れるのですが上の写真にも写っていますが

ファインダースクリーンボックスの前面のプリズム接触部に

緩衝材を兼ねた遮光材が貼られています。

これがいわゆるモルトではなく腐食しない素材なのですね。

(ちなみにSR-T101の初期ではコルクが使われていました)

Xシリーズの時代になってもここだけは変えずにいてくれたら

プリズム腐食で修理不能なXEが

随分救えたのになぁ。。。と思わずにいられません。。。

話を戻します(苦笑)

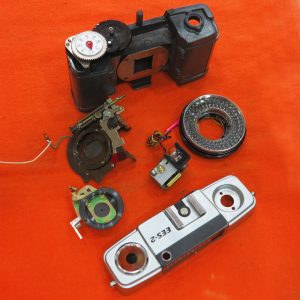

露出計不動の原因は電池室配線のハンダ不良、

SWの接触不良等が原因でした。

露出計は精度はともかくすぐに動くようにはなったのですが

SWをオフにしても露出計が少し振れたままで

完全にオフになりません。

この症状、SR-T系にたまに見られる症状です。

SWそばのフラッシュ端子や電源端子が絶縁体を

挟んで設置されている部分あるのですが

そこで絶縁不良を起こしてリークしてしまっているのが原因です。

その部分も含めてこれから本格的に各部点検整備一式を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。