今日は特にこれといった記念日もないのですが

今日が終われば今年もあと100日しかないのですね。

なんだか新しい年号(2019年とか令和元年とか)に慣れた頃には

その年が終わってしまうような気がします。。。

歳をとればとるほど時間の流れが早くなっていくような。。。。

ついこの間、「あぁ~あ、40歳になっちゃったよ」と思ってたら

もう50歳ですものねぇ。。。

10代や20代はもっと長かったような気がするのですが。。。(苦笑)

この調子だとあっというまに寿命が尽きそうです。

まぁ、毎日それなりに楽しんでいるので良いのですが。。。

さてさて

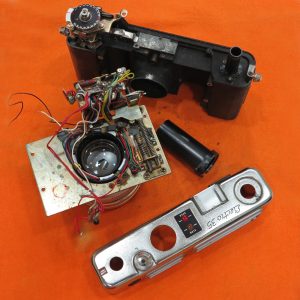

本日は「キヤノンFTb」のカメラ修理を行っています。

F-1、FDレンズに続いて発売された中級機です。

FDレンズ対応ということで開放測光となっています。

前モデルFTの後継機でもありますが

最大の違いは開放測光ということになります。

デザイン的にはFTのイメージを色濃く受け継いでいますが

中身はF-1からフィードバックされている点も多く

開放測光以外の部分も確実に進歩しています。

F-1の半額程で発売されたこともあって

当時のキヤノンの主力モデルでした。

ヒットしたこともあり現存台数も多いですね。

もちろん今でも使いやすい機械制御シャッター機ということで

非常に人気の高いカメラです。

お預かりしているFTbはご依頼者様のお宅で

長い間仕舞いこまれていたようです。

シャッターは一応、動作していますが

高速シャッターの精度は全く出ておらず

1/1000でも1/250程度しか出ていない状況です。

それよりももっと問題なのが

なぜかボディ側の絞込みレバーが絞りこんだままになってしまっています。

巻上時、リリース時に関わらず絞ったままです。

当然、レンズを絞ればファインダーは暗くなってしまいます。

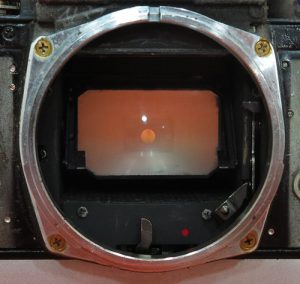

下にあるレバーが本来は赤丸が隠れる位置にあり

シャッターを切った瞬間だけ写真の位置に来て

シャッターが閉じればまた戻るのが正常な状態です。

指で戻してもこの位置に戻ってしまいます。

固着というよりは何か部品のかけ違いがおきている感じです。

もちろん、これだけでなく露出計は全く動かず

プリズムは腐食しているため交換で対応します。

上の写真を撮っていて気がついたのですが

実はミラーの接着も完全に外れています。

両側の留め金具でかろうじて留まっている状態です。

80年代以降の中級機やエントリー機で留め金具がないカメラだと

とっくにミラーズレが起きているような状況でした。

絞込みレバーの問題はやはり何かの弾みで

部品のかけ違いとなってしまっていたようです。

動きも固着気味だったのでそれが原因かと思われます。

これからシャッター幕軸やミラー駆動部等各部の整備を行っていきます。

ご依頼者様はこのカメラそのものは使ったことがないということで

納品時には使い方からご説明させていただく予定です。

この時期のキヤノン機はクイックローディグなので

他のメーカーのカメラに比べるとフィルム装填は楽ですね。

快適に動作するようになったFTbで

是非フィルム撮影を楽しんでいただければと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。