今日は「はんだ付けの日」らしいですよ。

はんだ付け。。。この仕事していると当然毎日のように行っています。

修理始めたばかりのころは少し苦手としていたのですが

いつの間にか苦もなく大抵のことはできるようになりました。

はんだ付けの上手・下手は確かにありますが

それだけではなくてちゃんと状態の良いコテ先で

正しい使い方をしているかどうかも重要だと思います。

コテ先はケチらずに小まめに交換しなくてはなりません。

特にプリント基板等の細かいはんだ付けを行うなら尚更です。

それでも思うようにいかないことはたまにあるのですが。。。。

まぁ、これも日々精進ですね(汗)

さてさて

今日は「ニコンFE」のカメラ修理を行っています。

ニコマートELの後継として生まれたカメラです。

ELの後継機なのでコパル製縦走りシャッターを

電子制御で駆動します。

ニコンらしいのは「B」と「M90」は

電池がなくても機械制御で駆動します。

「B」が機械式ということは長時間露光でも

電池を消費しないので非常に助かります。

「EL」と比べると随分とコンパクトになり

使い勝手も非常に向上しています。

意外と電子制御系のトラブルが非常に少ないというのも魅力です。

ファインダー内の露出計やSS・絞り設定表示も

非常にわかりやすく絞り優先オート時にはもちろんのこと

マニュアル露出機としても非常に使いやすいカメラです。

お預かりしている「FE」は巻上にトラブルを抱えています。

文章で書くとわかりにくいのですが

巻き上げた状態で巻上自体は完了しているのに

巻上軸が戻らず、巻上レバーの手応えのない状態です。

当然この状態だとシャッターは切ることができず

当然、巻上もそれ以上巻き上げようがないので

何もできない状態です。

FEに限らずたまに見かける症状です。

やはり縦走りシャッター機に多いような気がします。

ロック機構の動作不良が原因と思われます。

まずはそのロック不良を応急処置して

何とか切れるようにしていきます。

その状態でとりあえず他のトラブルはないかチェックするのですが

高速シャッターは制度不良で1/1000はほとんど開いていません。

加えて露出計及びオート制御もかなりアンダー気味です。

一通りの整備を行って上で各部調整も必要な状況です。

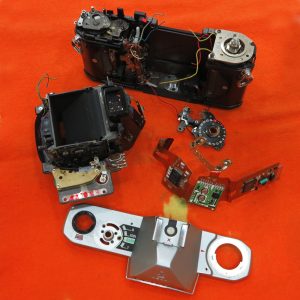

写真はまだ上カバーを外しただけの状態ですが

これから駆動部の整備、各接点の清掃等々

一通りの整備を行っていきます。

その上で電気的な調整も行います。

写真にも少し写っていますが

ニコマート時代からFE2に至るまで伝統(?)ともいえる

接眼レンズ下の座布団モルトももちろん交換いたします。

F一桁機に比べると当然、華奢な部分は多少あるのですが

FEはメンテナンスさえある程度行って置けば

非常に信頼性の高いカメラだと思います。

今回のFEも整備後は末永く使っていただければと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。