今日は二十四節気でいうところの「小満」ですね。

「万物が次第に成長して一定の大きさに達してくる頃」とのことです。

少し前の真夏日に近い暑さつ比べると

少し落ち着いたようですが

日差しはもう初夏の感じがしますね。

梅雨前のこの時期が一番過ごしやすい時期かもしれません。

さてさて

本日は「ニコンFE」のカメラ修理を行っています。

1978年発売の「シンプルニコン」です。

当ブログで非常に登場回数の多いカメラですね。

ニコンのフラッグシップでも「F一桁機」の次ぐ中級機です。

信頼性・堅牢性ではさすがにF一桁機には劣りますが

それ以上に軽快で取り回しの良いカメラです。

スピーディーに撮りたいときには

絞り優先AEが非常にありがたく感じます。

毎度書きますがファインダー内の露出計は

直感的に非常にわかりやすく

F3もこの露出計にしてくれればよかったのに。。。

と思ってしまうほどです。

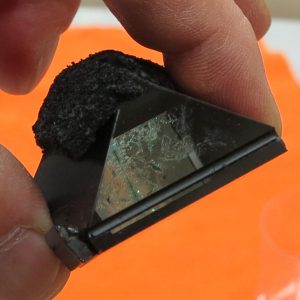

お預かりしているFEは

ご依頼者様のおじい様が使っていたカメラだそうです。

装着されているAi改造済みのオート35mmF2が

またカッコ良いですね!

ワンオーナー品ということもあり

非常に大切につかわれていたようで

長期間の保存による汚れ、カビ等はあるものの

ボディにアタリやキズはほとんど見当たらず

良いコンディションだと思います。

シャッターはマニュアル、オート共に作動しているのですが

残念ながら露出計が全く動きません。

電子制御シャッターは精度は出ていませんが作動しているので

根本的に電源が来ていないわけではなく

露出計本体に問題がありそうです。

ファインダーを覗くと露出計の指針(光によって動く黒い針)は

通常、電源が来ていない場合は「B」より少し下まで

下がりきっているはずなのですが

この個体では「8秒」の少し下で止まっています。

このことからも露出計本体に何か問題があるかと予想します。

もしかしたら。。。というか高い確率で

露出計は交換しないとダメかもしれません。

まだ現状チェックを終えたばかりです。

これから本格的に分解に取り掛かり

シャッターユニットの整備、露出計周りの修理を行います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。