今日は「読書の日」だそうですよ。

読書週間(10月27日~11月9日)の一日目の日なのですね。

いわゆる長編小説とかは学生の頃は

結構読んでたけど大人になってからは

長編どころか小説自体読まなくなりましたねぇ…

あまり細切れで読んでても没頭できないから

読むならある程度の時間、集中して読みたいと思うのですが

社会人になってからそんなに本を読む時間が取れないですねぇ

あ、でもいいわけかな。。。

コミックは何時間でも読み始めると読んでるし。。。(苦笑)

小説とかは読まなくてもいろいろな資料や

本を買うまではないけど興味のある分野の知識を得るために

比較的近年まで図書館にも割と通っていたのですが

ここ数年はそれもご無沙汰です。。。

たまにはしっかり活字を読む時間も作らなくては…

ただ、寄る年波には勝てず小さな字が読みづらいのですよねぇ(苦笑)

さてさて

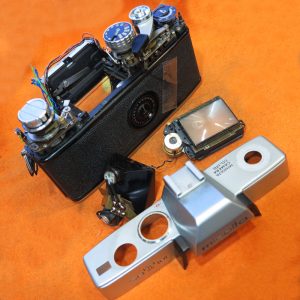

本日は「キヤノンF-1」のカメラ修理を行っています。

キヤノン初の本格的プロ向け一眼レフカメラです。

この分野では完全に独り勝ちだった「ニコンF&F2」の牙城を

崩すためにキヤノンが社運を賭けて開発した渾身の一作です。

悪条件下の酷使にも耐えうる信頼性を

最優先の目標として

測光機能の拡大や全システムの無調節互換性能、

マイナス60度~プラス60度までの

温度域に耐える環境性能、来るべき自動化露出への対応等々

あらゆる面に対応することが開発の焦点とされました。

そうして完成したF-1はプロカメラマンやハイアマチュアの

カメラマンに絶大に支持され

ニコンと並びいわゆる「一眼レフ2強時代」に突入していくわけです。

さすがに登場から50年以上経過するカメラであり

当時求められた極限の環境性能や堅牢性は

どうにも衰えていて

復活できない部分もありますが

それでも基本的には非常に丈夫なカメラです。

そして何と言ってもキヤノンらしいスマートさが魅力のカメラです。

特にデザイン的に低く構えたペンタプリズム部は

他のカメラとは一線を画する魅力にあふれています。

塗装色もブラックに統一されているのも

キヤノンらしい部分かと思います。

お預かりしているF-1はシャッターこそ

とりあえず作動しているのですが

スプロケットが常にフリーの状態で

フィルム巻上が正常に行えません。

いわゆる「巻き戻し状態」から復帰できないのかと思ったのですが

(他のカメラでもこの症状自体はたまにある)

どうやらスプロケットの軸はちゃんと動作しようとしているようです。

で、さらに調べてみると

どうやらスプロケットを軸に留めているネジが

無理矢理回そうとしてねじ切られているようです。

そのため軸は回っていてもスプロケットが回らないのです…

なんでまたそんなことになっているのか…(苦笑)

スプロケットの件は原因が分かったものの

シャッター周りにもいくつか問題を抱えています。

F-1はシャッター幕ブレーキ関連のトラブルが多いカメラで

その最たるものがいわゆるシャッターがバウンドする症状なのですが

シャッターバウンドまではいっていないものの

幕ブレーキが擦り切れている状態で

シャッタースピード(特に高速)が非常に不安定な状態でした。

測定器で計測してみないと

見た目にははっきりわからない部分ですが

できあがった写真には間違いなく悪影響が出ていると思います。

さらにレリーズ部の動きも妙に悪い症状が出ています。

どんな使われ方を以前にされてきたかはわかりませんが

いろいろと整備が必要な状態であることには間違いありません。

画像は一通り整備が終わった段階でのモノです。

動きが少し馴染むまでテストを行いながら様子見をしている段階です。

シャッターの精度も問題なく

スプロケットの動きはもちろんのこと

巻上・レリーズも非常にスムーズに動作するようになりました。

レンズは当店のテストレンズですが

やはり旧F-1にはs.s.c刻印のある旧FDレンズが似合いますね!

これから最終テストを行いながら微調整を行い

問題なければ完成となります。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。