今日は「人間ドックの日」だそうですよ

私も今年から毎年ちゃんと受けようと思って

2月に行ってきました。

これは勝手な個人的な持論ですが

人間の身体の「自然界での」本来の耐用年数は

50年くらいかと思っているのですね。

それが医学の進歩なんかで「人生100年時代」とか

言っているわけです。

でも本来の耐用年数である50年を過ぎると

何が起こっててもおかしくないので

自覚症状の有無にかかわらず定期的に

しっかり検査できるところはしようと思った次第なのです

で、早速2月の人間ドックで

重篤なものではないものの新たな問題等が見つかり

現在もその治療の後処理が少し続いている感じです。

しかしながら、これもお金のかかることで

どこまでやるかは微妙なものがありますし

保険適用外だから結構な値段になるのですよねぇ

でも他の何でもない自分の身体のことだから

ここにコスト掛けないわけにはいかないですものねぇ

もう単純な健康診断くらいじゃ

不安を隠せない年齢になってしまった…ということですね。

古いカメラやクルマやバイクと一緒ですね。

ちゃんと動かすためには手間もコストもかかると…(苦笑)

さてさて

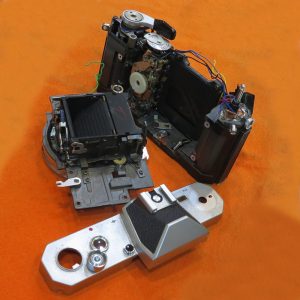

本日は「ニコンF2フォトミック」のカメラ修理を行っています。

1971年発売開始のカメラで通常のF2ボディに

露出計内蔵のフォトミックファインダーを装着したモデルです。

発売初期だったとしても私より二つ年下です。

しかしながら改めて思いますが

カメラはこうやって50年前くらいのものが

家にひっそり眠っていたりするのですよねぇ

冷静に考えたら50年前のものがまだ家にあるなんて

凄いことかと思うのですが…

例えば私の身の回りでカメラ以外で50年前から

未だに家にあるものなんてレコードと

子供の頃のアルバムくらいしかありませんよ

それだけカメラは当時の高級品で

大切に扱われてきたということでしょうね

ただ、比較的場所を取らないから

物置や押し入れの奥深くに

眠ったままになりやすいというのもあると思いますが…

例えばクルマとかだったら

普通は真っ先に処分されるでしょうし…

(維持費もかかりますし…)

お預かりしているF2フォトミックは

これもかなり長い間、押し入れか何かの奥で

眠っていたものだと思われます。

ファインダーやレンズはかなりのカビが見受けられ

電池室には古い電池が入ったままになっていて

真っ黒な状態でコロンと出てきました…

それでもさすがはF一桁機、シャッターだけは比較的元気に

動作しています。さすがに精度は要調整ですが…

真っ黒に変質した電池が入ったままの状態だったので

当然のごとく露出計は電池を入れ替えても動きません。

電池室の接点自体はそれほどダメージはないのですが

接点を留めている樹脂部分が劣化で破損してしまっています

F2では定番のトラブルです。

ここを樹脂で支える構造にしてしまったのは

この時代のニコンらしくない部分ですね。

かなりの高確率で劣化により破損します。

他の部分、特にシャッター周りはF同様に

非常にオーバークオリティーな部品の集まりで

かつ部品精度も非常に高いので

少々何があっても大きなトラブルは起きないだろうなと

毎回のように思います。

この電池室樹脂部破損は毎度のことなので

対処する方法もわかっていて大きな問題ではなく

手早く処置を行ったのですが

場所がせまっ苦しいところなので

取り付けミス等で短絡していないか必ず途中でチェックします。

電池室周りでの短絡はなかったのですが…

巻上レバーSWオンで電圧がかかるのは問題ないのですが

巻上レバー格納でSWオフとなっても

ほんのわずかに電圧がかかっています。

これもF2でたまにある症状で

巻上レバーに連動する底部SWの絶縁不良です。

開けてみるとやはり結構な緑青が発生していて

これが原因で絶縁不良になってると思われます。

SWプレートを全部ばらして磨き上げて

再組立てしたところ症状は収まりました。

シャッター周りは動作しているとはいえ

古い油や汚れで動き自体は悪くなっているので

もちろん一通りの整備・調整を行いました。

次はファインダー部です。

接眼レンズもプリズムもカビだらけです。

まぁ、一番ひどいのは

スクリーンのコンデンサレンズでしたが…(苦笑)

ガラス・レンズ類はとにかくできる限りの清掃です。

いろいろと問題の原因となる

摺動抵抗はやり過ぎない程度に優しく清掃しておきます。

(やりすぎると抵抗体自体が剥がれてしまいます)

これからファインダーも組み込んで

露出計の微調整も行います。

あとは付属のレンズを清掃して完成となります。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。