今日は6月10日「時の記念日」ですね。

制定されてから今年でなんと100年です!

毎年思うのですが「時の記念日」って

普通に有名ですよね?

私、なぜだか子供の頃から知ってたし

なんで祝日じゃないんだろう?って思うほどなのですが。。。

6月は祝日ないですし、ちょうどいいですよねぇ

ところで子供の頃に比べて

大人になってから本当に時間って足りませんよねぇ。。。

「時間の使い方が下手」と言われれば

本当にその通りで耳の痛い話ではありますが。。。

もっと時間があって身体が五体満足に動ければ

やりたいことまだまだたくさんあるのだけどなぁ。。。(笑)

ところで今日、6月10日は「時の記念日」以外にも

たくさんの記念日が制定されています。

そんな中に「ミルクキャラメルmpひ」がありますね!

もちろん森永ですよね!これ食べ始めると止まらないのですよねぇ。。。

でも同じ森永製菓でこれも昔からある「ハイソフト」も捨てがたい。。。(笑)

ひさびさに「おかしのまちおか」行ってこようかな。。。

さてさて

本日は「キヤノン4sb」のカメラ修理を行っています。

いわゆるバルナックライカコピーといわれるジャンルですが

国産各メーカーもいろいろ工夫をして

独自性を高めています。

キヤノンの場合はやはり「可変倍率ファインダー」ですかね。

50mm、100mm、135mmの視野に

レバー1本で簡単に切り替えられます。

ファインダーが一眼式になっただけでも相当な進歩なのですが

1949年のⅡb型以降はこの可変倍率ファインダーが

バルナック型キヤノンの代名詞的な機能となっていきます。

で、今回の4sbは登場時(1952年)に

「ついにライカを超えた」とも言われた名機です。

開発時から「ライカⅢf」を超えるカメラを目指して作られ

使い勝手ではライカを凌駕したといってもよいかもしれません。

技術的なハイライトは可変倍率ファインダーもそうですが

35mmカメラ初のX接点が装備されました。

フラッシュ接点はこの時代ならではの側面レール式です。

それから忘れてはいけないのが

この時代最高級機の証でもある1/1000シャッターも装備しています。

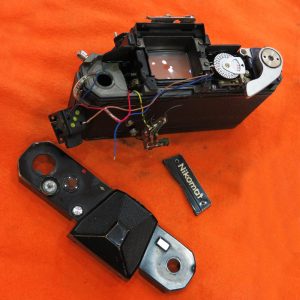

お預かりしている「4sb」は

以前に幕交換をされているらしく

この手のカメラで最も心配されるシャッター幕の状態は

比較的良好です。

しかしながらファインダーの状態がかなり悪く

クモリ・汚れで距離計二重像がほとんど見えません。

装着されているセレナー50mmF1.8もレンズにカビが酷く

絞り羽根には油シミが見られます。

いつものことですがとにかく分解して

ボディもレンズも隅々まで清掃していきます。

で、作業途中で気づいたのですが

以前行われている幕交換も含めて

前回の分解はプロの手によるものではないかもしれません。

詳しくは書きませんが

「あれれ、これはマズイでしょー」と声に出てしまうような

箇所がいろいろありました(苦笑)

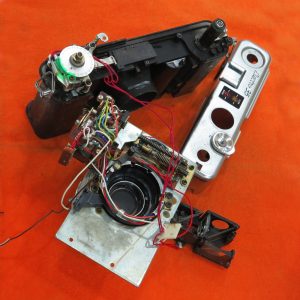

いろいろ途中問題はあったものの

とにかくできる限り清掃して

正しく組みなおして

できる限りの調整を行った状態です。

気持ちよく使っていただける状態にはなったと思います。

レンズ・ファインダーも非常にクリアで

シャッターもスムーズに動作しています。

この質感といい使い勝手といい

この時代のキャノンレンズといい

この時代のオールドキヤノンは何とも良い感じです。

年々、程度の良いものが少なくなっていると思われるので

大切に使っていただければと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。