今日は「いいひざの日」だそうですよ。

「いい(11)ひざ(13)」と読む語呂合わせだそうです。

11月は「いい〇〇の日」が続きますね。

寒さが増してひざが痛み出す時期に

ひざ関節痛の治療や予防を広く呼びかけるための日となっています。

近年はそんなにひざに負荷をかける場面が

少ないのでひざの痛みに悩むことは少ないです。

少し昔に頻繁に山を歩いているころは

数時間山を下っているとひざに負荷がかかりすぎて

酷い痛みに襲われたことは何度もありますが…

下り坂はひざに負荷かかりますね。

年取って衰えたのもありますが

それよりも重すぎる体重が

問題なのではないかと思います(苦笑)

でも今はひざよりも関節の柔らかさがなくなったり

可動範囲が明らかに狭くなっている方が

悩みの種です…特に股関節・足首・肩!

加齢でしかたない部分が多いのですが

それでも少しでも抵抗しようとストレッチに励んでいます。

さてさて

本日は「リコーオートハーフSE」のカメラ修理を行っています。

1967年に発売されたカメラです。

大ヒットしたオートハーフの中でも特に生産台数の多い

「E」にセルフタイマーが追加されたモデルです。

1965年の「S」以降、基本的構造に大きな変更はなく

その後発売された「E」「SE」「SE2」「E2」は

使い勝手の面や細かな機能追加が行われたモデルです。

ちなみに「S」がついたモデルはセルフタイマー付きで

「2」がついたモデルにはアクサリーシューが接点付きの

「ホットシュー」になっています。

いずれのモデルも外寸は同じで

25mmF2.8レンズを搭載します。

セレン光電池による露出計連動の自動設定露出で

巻上はゼンマイ巻きの自動巻上です。

この時代ですから金属製で重量はずっしり重いですが

(325~350g)ポケットに入るコンパクトさと

ほぼ真四角で出っ張りの少ないボディが

非常に魅力的なモデルです。

昭和40年代の雰囲気満載のカメラです。

オリンパスペンと並んでハーフ判を代表するカメラだと思います。

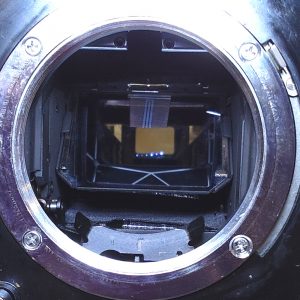

お預かりしている「オートハーフSE」は

ご依頼者のところで

やはり長く眠っていたものかと思われます。

特徴の一つであるゼンマイ巻上は

汚れと油切れのため動きが悪く

シャッターにも粘りが見られるような状況です。

以前も書きましたが

もともとレンズシャッター機は小さなバネの力で

シャッター羽根を駆動するため粘りや固着が

起きやすいのですが

オートハーフのシャッターはその小ささのため

さらにわずかなバネの力でシャッターを駆動するため

ほんのわずかな油脂の汚れで簡単に

シャッター羽根の動作不良が起きてしまいます。

新品の頃、現行製品の頃はそれでも問題はなかったと思いますが

さすがに生産から60年弱経過していると

内部に汚れも溜まってしまい多くの個体で

シャッター動作不良が見られます。

どこかが破損してるわけではないので

とにかく分解して入念に清掃です。

内部に入り込んだゴミや汚れ、古い油脂類を洗い流し

最低限の注油を行い再組立て

その上で微調整を行います。

その際にもちろんファインダーやレンズも入念に清掃します。

今回はレンズやガラスに深刻な劣化もなかったので

非常にクリアに復活しています。

最も劣化が心配されるのは自動露出を司る

あセレン光電池ですがこちらも大きな劣化はなく

微調整で問題ない精度を確保できています。

もなか型の構造のため

フィルム室には大量のモルトが遮光に使われていますが

もちろんこれも全交換です。

今から最終チェックを行うところですが

非常に気持ちよく使える状態に仕上がっています。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。