今日は「ジェットコースターの日」だそうですよ。

1955(昭和30)年のこの日に

日本初の本格的な「ジェットコースター」が設置された

「後楽園ゆうえんち」(現:東京ドームシティアトラクションズ)が

開園したことに由来しています。

ジェットコースターに関する思い出と言えば…

私の育った呉市の野呂山というところに

昔は小さな遊園地があって

100mの大型滑り台やゴーカートなんかがあって

そんな中に今考えると何でもないチャチな

ジェットコースターがあったのですね

それが当時、(小学校入学前)大の苦手で

ギャン泣きしている私をじいさんがおもしろがって

毎回引っ張って乗せるのですよ(笑

なんであんなに怖がっていたのか

今となってはよくわからないのですが…

それもあって小学校低学年くらいまでは

結構あの手の絶叫系マシンは苦手だったかも…

それが高校も出て自分でクルマも運転して

あちこち遊びに行くよになると

今度はジェットコースターはもちろん絶叫系マシンが大好物になって

いろんなテーマパークでいろんなものに乗りました。

いや、基本的には怖いのですが…怖いもの見たさで

結局何度でも乗る…みたいな…(笑

今?いやぁ今はもう無理だろうなぁ

そんなもの今更乗ったら

どっかの血管が詰まるか切れるかして死にそうです(汗)

絶対に乗りません(苦笑

さてさて

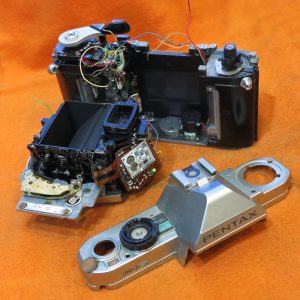

本日は「ニッカ3-F」のカメラ修理を行っています。

ニッポンカメラ…略してニッカです。

1940年代~50年代にかけて

いわゆるバルナックライカコピーのカメラを作っていたメーカーです。

戦時中はライカの入手が困難になったために

パテントを無視してコピーせよとの軍の命令で

造られたのが最初のニッポンカメラです。

その後、戦後も優れたバルナックコピーを製造し

50年代のニッカ3,4、5は現在でも非常に人気の高いカメラです。

残念ながら1958年にはヤシカの完全子会社となり

60年代半ばには完全に吸収合併されてしまいます。

今回の「3-F」はネーミングは「3」ですが

ベースは「5型」で「5型」から

SS1/1000と視度補正レバー、裏蓋開閉機構を省略したモデルです。

発売は1956年で前期モデルは巻上がノブ。

後期モデルは巻上がレバーに変更されています。

この類のカメラでまず心配されるのは

シャッター幕の状態です。

50年代のフォーカルプレーンシャッターはメーカーを問わず

そのままの状態だとまず間違いなく

幕の劣化が進んでおり、幕の硬化、破れ、穴が確認できます。

そうなっているともはや幕交換しか対処方法はありません。

ただ、今回の「3-F」は幕は全く劣化が見られず

硬化もなくしなやかな本来の状態を保っています。

おそらく過去に一度交換されているのではないかと思われますが

その交換も随分昔のことだとは思われます。

幕の状態は良いのですが整備自体はかなり以前のことと思われ

あちこちで動きが悪い部分が散見されます。

シャッターも全体的に動きが悪く精度は出ていませんが

特にスローシャッターはガバナが固着気味で

今にも止まりそうな感じで途切れ途切れで作動している感じです。

1秒になると完全に止まってしまい

シャッターが開きっぱなしになってしまいます…

…ん?1秒で開きっぱなしになるのはよくあるのですが

何だか様子がおかしいな…と思ってよくチェックしてみると

1秒は「T」(タイム)になってしまうようです。

SSの調速カムの設定がおかしなことになっているようです。

他、巻上の油切れやファインダーの汚れ

距離計二重像のズレ等もあり

幕交換は不要ですが全体的に整備の必要な状態です。

画像は一通り整備が終わった状態でのものです。

シャッタは高速からスローまで精度も含めて

全く問題ない状態で安定して作動しています。

小気味よいシャッター音が非常に気持ちよいです。

装着されているされているレンズは

ニッコールHC5cmF2でこちらも一通りの清掃を行いました。

当時ニッカにはニッコールレンズ(日本光学)が

組み合わされて販売されており

同様にバルナックコピーを製造していたニッカのライバルと言える

レオタックスは東京光学のトプコールを装着して販売されていました。

ここでも「海のニッコー、陸のトーコー」と言われていた

ライバル関係が再現していたわけですね。

このニッコールHC5cmF2は少々変わったレンズで

ダブルヘリコイドになっており0.9m(3.3ft)まで

距離計連動でピント合わせができ

さらに距離計非連動とはなりますが

0.46m(1.5ft)まで近接撮影ができるのです。

目測での近接撮影なんて非常に難しいとは思いますが…

いざというときに寄れるのは心強いですね。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。