今日は6月4日ということで

「虫の日」ですね。

子供の頃は当然のように虫取りにも夢中になって

近所の山や畑に行ってはいろんな虫を捕まえたものですが

いつからか一切触れなくなりましたねぇ(笑

今は虫の出そうなところには

近づきたくないですものねぇ

蝉くらいなら何とか触れるかな…

あれほど何でも触ったり捕まえたりしてたのに

大人になるって不思議ですね(苦笑)

さてさて

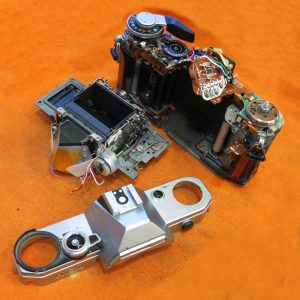

本日は「キヤノンAE-1」のカメラ修理を行っています。

Aシリーズで最初に発売されたカメラでもあり

全てのキヤノンAシリーズの基本となるカメラです。

Aシリーズの末期となる「AE-1プログラム」あたりと比べると

電子回路は大幅に変更されて格段に進歩しているのはわかるのですが

基本的なシャッター機構や巻上機構等々の機械的部分は

このAE-1と基本的には変わりません。

AE-1の発売開始は1976年ですが

電子制御回路も当時の最先端の技術を惜しみなく投入しています。

キヤノンがカメラだけではなく電卓やコピー機等で

培った技術の集大成であり制御精度の高さはもちろんのこと

300点以上の部品削減や生産の効率化も実現し

劇的なコストダウンも実現しています。

このAE-1の登場で一眼レフ市場は高機能低価格へ一段と進み

それについてこれなくなった一部のメーカーの撤退が進んだと思われます。

そんな業界のターニングポイントにもなったAE-1ですが

大ヒット商品だったこともあり現存台数は非常に多く

見かけることも多いカメラだと思います。

しかしながら登場してから45年以上経過するカメラであり

長らく放置されているものはそのままでは使えないような

状態のものが多いと思われます。

お預かりしているAE-1はコンディション自体は悪いほうではなく

一通り動作もしているのですが

やはりシャッターの動きが悪い部分があるらしく

1/1000~1/250でシャッターが開き切らないようです。

写真を撮ると片側の一部が黒くなってしまうような状態です。

先幕の動きが悪く、後幕が走行中に追い付いて閉じてしまう状態です。

オート制御時の絞り連動レバーの動きも悪く

露出計もオーバー気味ではありますが安定はしているのに

オート露出は非常に不安定で

シャターを切るたびにバラついてしまうような状態です。

巻上部にも油切れの兆候が見られます。

不思議なのはそれでも定番トラブルといえる

「シャッター鳴き」は起きていないのです。

もちろん分解時にシャッター鳴きの原因となる

ミラー駆動部のギアの清掃注油はしっかりと行います。

当時の最先端の電子制御カメラですが

それでもシャッターダイヤルからの情報伝達には

昔ながらの糸連動が使われていたりします。

そのため上カバーを開ける際には少々注意が必要です。

フレキもふんだんに使われているのですが

それでもAE-1はこの類の電子制御機の中では

かなり整備性は良いカメラです。

フレキやハンダ部にデリケートな部分があることと

このタイプのカメラは作業中の静電気が大敵なので

細心の注意を払って作業を進めていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。