今日は「群馬県民の日」なのだそうですよ。

1871(明治4)年10月28日(旧暦)、

廃藩置県により「群馬県」という名称が

初めて使われたことに由来する記念日です。

私、首都圏に来てなんだかんだで

20年近く経つのですが

群馬県だけではなく栃木県も含めた

北関東に足を踏み入れたことがないでですよねぇ(苦笑)

意外と縁がなくって…

山に頻繁に登ってた頃に

谷川岳や日光白根山、皇海山あたりに

登ってみたいと思っていろいろ計画したことは

何度もあるのですがうまく時間が作れなくて

計画倒れになってるのですよねぇ

もはや登山は無理な身体になってしまったので

山が目的ではなくそのうち行ってみたいとは思うのですが…

まとまった休みは広島に行っちゃうしなぁ…

うーん、近いようで意外と遠い北関東…

埼玉北部も意外といざ行こうと思うと遠いですものねぇ…

まぁ、そのうち何かしらチャンスがあるでしょう(笑

さてさて

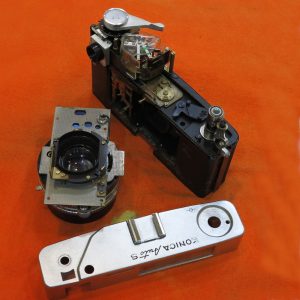

本日は「ペンタックスSV」のカメラ修理を行っています。

いわゆるSPが出る以前の「アサヒペンタックス系」の中では

最終モデルともいえるカメラです。

(正確に言うとS2スーパーのほうが後に発売されていますが

S2スーパーはSVからセルフタイマーを省略したモデルなので

実質的にSVが最終モデルといってよいと思います。)

ペンタックス最初の一眼レフ「AP」から比べると

随分と現代的な機能になったカメラです。

一軸不回転のシャッターダイヤルに倍数系列のシャッタースピードは

もう当たり前でS3以降は完全自動絞りとなりましたし

このSVでついにフィルムカウンターも自動復元式になりました。

巻き戻しボタンも押すとちゃんとロックがかかります。

SVというモデル名の「V」は

ドイツ語でセルフタイマーを意味する”Voraufwerk”の頭文字です。

他のカメラでもセルフタイマーレバーに

「V」と刻印されているものは多くあります。

SVはセルフタイマーも装備されています。

ただその後の一眼レフで主流となるボディ前面に

セルフタイマーレバーがあるタイプではなく

巻き戻しクランク下のダイヤルを回すことでセットします。

これも説明書がないとまずわからない機能でしょうね。

確かに「V」の刻印はダイヤル部にあるのですが

これはなかなか知らないと気が付かないと思います。

SPより以前の「アサヒペンタックス系」のカメラは

シャッター幕の劣化によるシャッター幕走行不良が多く

走行不良どころか幕に穴があいていたり

裂けていたりするものも多いのが実情です。

今回のSVもシャッター幕がきちんと走り切らず

途中で止まってしまうような状態でした。

見えている部分の幕の劣化はそれほどではなかったので

幕交換は必要ないかと判断したのですが

リボンの状態が悪く

幕軸の清掃等を行っても幕走行が安定せず

結局はリボンの交換を行うことになってしまいました。

やはりこの年代のカメラで

これまで未整備のものは

幕交換及びリボン交換を前提に考えないとダメですね

リボン交換後は幕走行もすっかり安定し

高速シャッターの精度も申し分ないほどに確保できています。

それ以外にも巻上機構部はかなりの油切れ

ファインダー及びレンズには大量のカビと

全体的にかなり手を入れさせていただきました。

おかげさまで外観も内部も見違えるほどキレイになり

非常に軽快に動作するようになりました。

ご依頼者様のご自宅でかなり長い間眠っていたカメラなのだそうです。

ご依頼者様はフィルムカメラを使うのは初めてだということなので

完成時に使い方のご説明も行う予定です。

露出計こそ装備されていませんが

先述した通りかなり現代的機能が装備されてきているカメラなので

妙なお作法的な使いにくさはないと思います。

修理の練習を始めたばかりの頃は

このSVに一眼レフの基本的な造りをかなり教えてもらいました。

個人的にも思い出深いカメラです。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。