メリークリスマス!っていうことで

今夜はクリスマス・イヴですね!

とはいえ、独り者の私にはあまり関係ないですが。。。(笑)

正確には今日の日没からが

クリスマス・イヴだということです。

キリスト教会の暦では1日の始まりは日没からで

クリスマスは24日の日没から

25日の日没までなのですね。

で、24日の夜のことを「クリスマス・イヴ」と呼ぶそうです。

何にせよ、1大イベントですから皆さん楽しんでくださいね!

さてさて

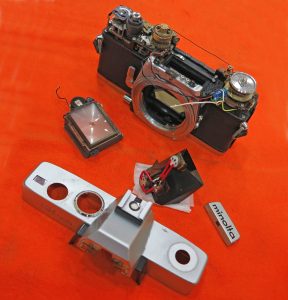

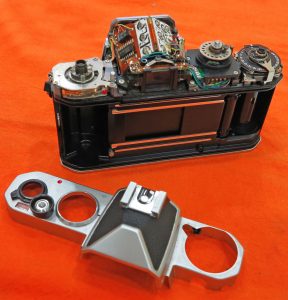

本日は「ニコンFE」のカメラ修理を行っています。

今月も何度か登場していますが

適度にコンパクトで使いやすい良いカメラですね。

電子制御シャッター搭載で絞り優先AEが使えます。

電子制御機とはいえ電子基板関連のトラブルは

かなり少ないモデルです。

何度も書きますが指針が2本付いて現在のSSと

露出計の示すSSとの関係が瞬時にわかる

指針式露出計はマニュアルで使う際にも非常にわかりやすく

じっくり使い込むにも最適なカメラだとも思います。

今回、お預かりしているFEは

シャッターは快調に切れているようなのですが

ファインダーにいろいろな汚れが付いています。

(モルト屑だったりカビだったり)

さらに測定してみると

1/1000が1/2000以下で切れていて

1秒も0.7秒あたりで切れています。

何らかの原因で全体的にSSが速過ぎるようです。

それも若干関係ありますが

オートも全域で-1段~-1.5段ですね。

現在のネガなら何とか拾える範囲内でしょうが

あまりよろしくはないですね。

全体的に整備を行った上での調整が必要と考えます。

ここのところ、修理に入るFEはシルバーが続いていたのですが

ブラックもやっぱりカッコ良いですね。

オースドックスなのですが端整なスタイリングで

これぞ1眼レフカメラ!というスタイルだと思います。

ニコンらしいデザインでもありますね。

シャッターユニット、ミラー駆動部、巻上

露出計、オート制御機構、ファインダー清掃

モルト交換。。。等々、一通りの整備を行った上で

調整を行い現在、少々様子見をしているところです。

新しい油を注油していることもあり

馴染んで動きが落ち着いた後に最終調整を行います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。