今日はこれといった記念日がないのですが。。。

2011年に東北の一部を除く全国で

地上波アナログテレビ放送が放送終了となっています。

もう8年前なのですね。ついこの間だったような気が。。。

アナログ放送が終わっても

結構、長い間、「ブラウン管テレビ+地デジチューナー」で

テレビを見ていたと思います。

そっか。。。デジタルになってからはもう放送終了後の「砂の嵐(スノーノイズ)」は

見られないのですよねぇ。。。

ふと思い出してなんだか懐かしく思えてしまいます。

そういえば「地デジカ」なんてキャラクターもいましたねぇ。。。

さてさて

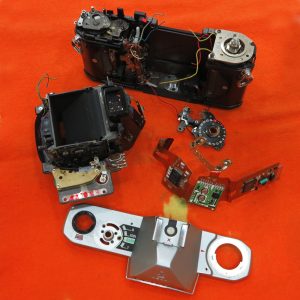

本日は「ニコマートFTN」のカメラ修理を行っています。

ニコマートシリーズは「ニコンF」や「F2」に次ぐ

中級一眼レフ機に使われたシリーズ名で

大きく機械制御シャッター機の「ニコマートFT系」

電子制御シャッター機の「ニコマートEL系」に分けられます。

ニコマートFT系は後のニコンFM、

EL系はニコンFEに引き継がれていきます。

今回の「ニコマートFTN」は1967年発売で

前モデルのFTに開放F値補正操作(いわゆるガチャガチャ)が

追加されたモデルです。

これのおかげでいちいちダイヤル操作で装着レンズの

開放F値をセットしなくてよくなったわけですね。

世の中に現存するニコマートの中で

最も数の多いものがこのFTNだと思います。

それほど当時、ヒットしたわけですね。

この頃のニコンフラッグシップは伝説の「ニコンF」ですが

中級機といえどもニコマートは「F」に負けないほど頑丈なモデルです。

シャッターユニットは縦走り金属羽根の「コパルスクエアS」ですが

そう簡単に動かなくなるシャッターではありません。

その丈夫さが故に長年未整備でもとりあえずは動作する個体が多いのですが

動きにくくなって苦しげに何とか動作している個体も多く

本来の動作を取り戻すためには整備が必要なことが多いカメラでもあります。

お預かりしているニコマートFTNは

おそらくかなり長い間、電池が入れっぱなしだったらしく

電池室が激しく腐食しています。

それでもかろうじて露出計に電源は入るようなのですが

このままだと非常に不安定なので

今回は中古良品の電池室と交換することで対応します。

シャッターはさすがコパルスクエアと言った感じで

一見、普通に動作しているのですが

高速シャッターの精度は全く出ておらず

羽根に長年の汚れ等が付着し動きが悪い状況です。

ミラー駆動部も同様でしっかり観察してみると

明らかにミラーの動きが遅い状況です。

やはり動作部分は一通りの清掃・調整が必要な状況です。

ニコマートもプリズムが腐食している個体が多くなってきたような気がします。

今回もファインダー視野ど真ん中に腐食があり

腐食のない中古プリズムの乗せ替えで対応します。

少し大柄でシャッター音も大きなカメラですが

その質実剛健さが魅力的なカメラだと思います。

今回の個体もおそらくかなり長い間、

撮影には使われていなかったと思われますが

今回の整備でまだまだ使える状態になりました。

ご依頼者様にステキな写真をたくさん撮っていただければと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。