今日は「愛と希望と勇気の日」らしいですよ。

南極観測隊のカラフト犬、タロとジロに由来した日なんですね。

直接関係無いですが

子供の頃に「炎の犬」ってドラマがあって毎週見ていたなぁ。。。

主題歌は杉村尚美さんの「サンセット・メモリー」

同じような時期に「黄金の犬」ってドラマもあってこれも毎週見てました(笑)

さてさて

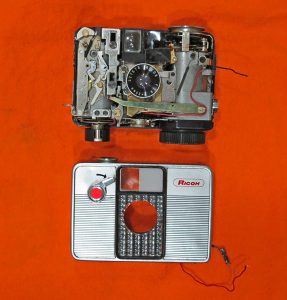

本日は「ミノルタALS」のカメラ修理を行っています。

隠れた名機である「ミノルチナS」の後継モデルで

受光素子がセレン光電池からCDSに変更されたモデルです。

この時代としては非常にコンパクトなレンジファインダー機で

スタイリングも何とも秀逸です。

巻上げやシャッター音等の操作感もミノルタらしくとても良い感じです。

今回、お預かりしている個体は

鏡胴が妙にグラグラしています。

レンズボード裏で鏡胴全体を締めているリングが

緩いのではないかと思われます。

途中まで分解していて思ったのですが

それ以外にも全体的にネジが緩い印象です。

固着してガチガチに外れないのも困りますが

ガタつくほど緩いのも困りますね。

露出計は随分オーバー傾向にありますので

シャッターユニット、レンズ清掃等々、各部点検整備一式と一緒に

調整いたします。

40mmF1.8の大口径レンズがついて距離計もあって

適度にコンパクト。改めてALSの良さを再確認しました。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。