今日は言わずと知れた「クリスマス」なのですが

「昭和改元の日」でもあるのですね。

1926年(大正15・昭和元年)のこの日に大正天皇が崩御され

皇太子であった裕仁親王が践祚し昭和に改元したということです。

もはや平成になって28年。。。

昭和生まれとしては時の流れを感じずにはいられないですね(苦笑)

さてさて

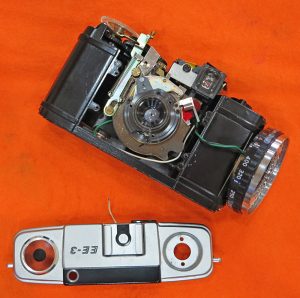

本日はキヤノンF-1のカメラ修理を行っています。

1971年、高級一眼レフの分野ではかなり立ち遅れた感のあった

キヤノンが 「プロの使用に耐えうる最高級機を開発すべし」という命を受け

5年の開発期間を経てついに発売されたキヤノン初のプロ向け高級一眼レフですね。

いわゆる「プロ機」といえばそれまでは「ニコンF」の独壇場でしたが

このF-1の登場で現在も続くニコンVSキヤノンの図式が出来上がったのだと思います。

それにしても今見ても「F-1」は

心がザワザワするほどカッコ良いですね。

特に低く構えて見えるペンタ部のデザインは

眺めているだけでも全く飽きません。

ブラック一色のみ、というのも何ともキヤノンらしいですね。

今日はまだ全く分解整備には取り掛かれておらず

現状チェックが終わったところですが

今回の個体は、まず1/2000は開いておりません。

1/1000も半分も開いていないような状況です。

ミラー駆動部にも少々問題があるようで

たまにミラーが上がらないままシャッターだけ切れてしまう現象が起きています。

露出計周りはバッテリーチェックこそ作動するものの

露出計としては全く動きません。SW部の接触不良かと思われます。

経年劣化や油切れ等によるトラブルを

いろいろ抱えてしまっている感じですね。

これから本格的に分解整備に取り掛かります。

余談ですがF-1の発売時の謳い文句に

「10年間は不変」という一節があったのですが

途中、マイナーチェンジが少しだけあったものの(F-1改)

NewF-1が出るまで10年間、システムは変わらなかったのですね。

今の時代から考えるとこれもすごいことですよね。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。