今日は「音の日」だそうですよ。

1877年のこの日にエジソンが自ら発明した蓄音機で

録音・再生に成功したとのことです。

気がつけば最近、レコード、CD、買ってないなぁ。。。

最近のCDを欲しいとはあまり思いませんが

ひとたび中古レコード屋さんに足を踏み入れれば

おそらく4、5枚はアルバムを衝動買いする自信はあります(笑)

新宿に行くたびに「レコード屋さん寄ろうかな。。。」と

いつも頭の片隅には思っているのですが。。。

時間のあるときにゆっくり見たいですねぇ。。。

さてさて

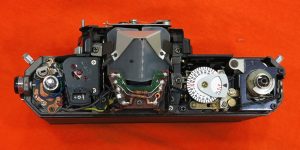

本日は「コニカFTA」のカメラ修理を行っています。

1968年発売のカメラです。

コニカというとやはりレンズ一体型の

コンパクトカメラのイメージが強いですが

1960年のコニカFから一眼レフも生産しています。

今回のFTAは1968年の発売です。

ARレンズとの組み合わせでシャッタースピード優先オートが使えます。

コンパクトカメラで当時よく採用されていた

露出計の針を挟み込むタイプのオート露出です。

シャッターは機械式制御のコパルスクエアです。

露出計指針挟み込みの構造上の理由もあるとは思いますが

シャッターレリーズがちょっと深め(長め)のカメラです。

おもしろいのは装着するレンズによって

測光範囲が微妙に変化します。

広角レンズでは中央部部分測光、

標準レンズでは中央重点測光

望遠レンズでは平均測光となります。

前期型と後期型が存在し

背面にON/OFFスイッチがあるものが前期型です。

お預かりしているFTAはまず露出計が動きません。

それもそのはずで電池室を見ると

マイナス側の端子が外れて中に入り込んでしまっているようです。

マイナス端子はカシメて電池室に取り付けられているのですが

ここが少し構造的にも弱いようで

電池室のプラスチックが劣化してくると

外れてしまうものが多いようです。

もちろん電池を入れっぱなしで腐食させてしまうと

まず間違いなくここの端子も脱落します。

加えてFTAに多いのは接眼レンズのクモリです。

張り合わせレンズの内側が曇っている場合が多く

交換するしか方法のない場合が多いです。

。。。とはいえ、中古でクモリのない接眼レンズが

なかなか見つからないのが実情です。

当店ではできる限りの清掃で対応しています。

今回のFTAもかなり激しく曇っていたのですが

張り合わせ内側でなく内側表面のクモリだったので

今回は清掃で問題ないレベルまで

キレイにすることができました。

一通りの整備を行って少し様子見の状態です。

露出計は当然、普通に作動するようになり

オート露出の精度も含め申し分ない状態になりました。

シャッターはもともとそれほど悪い数値ではありませんでしたが

やはり羽根汚れのため先幕・後幕のバランスが

少し崩れている状態でしたが

こちらも問題ないレベルまで改善しています。

写りの評価が非常に高いヘキサノンレンズを

存分に楽しんでいただけれる状態になったと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。