今日は「霜降」ですね。

露が冷気によって霜になり始めるころ。。。ということですが

まだまだ都心では昼間は充分暖かいし

霜にはちょっと早いですね。でも朝晩は確かに涼しいというより

寒くなってきましたね。

平地に紅葉前線が降りてくるのももうすぐです。

さてさて

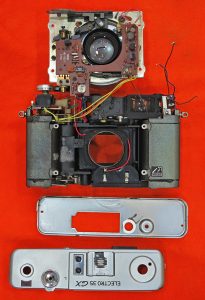

本日は「ニコマートFTN」のカメラ修理を行っています。

ニコンの普及ブランドとして名づけられた「ニコマートシリーズ」ですが

この「FTN」が一番見かけることが多いのではないでしょうか。。。

普及機クラスとはいえ、この時代のカメラは高級品ですから

非常にしっかりと造りこまれています。

今回お預かりした個体も

モルトはボロボロですがしっかり作動しています。

ただし、羽根の汚れからか

後幕の動きが少々悪く、高速シャッターでは露光ムラが出ているようです。

他はニコマートFTNでは定番の露出計トラブルです。

今回は2段ほどアンダー目に指示してしまうようです。

たとえネガ使用だったとしても2段アンダーだと

写真はさすがに暗くなってしまいますね。

ニコマートFTNの露出計のトラブルはいくつかパターンがあって

基盤のハンダ付けが劣化

基盤内の抵抗が劣化してスカスカになっている

CDSそのものの劣化、マウント基部にある抵抗が劣化、等々がございます。

今回もこのどれかだと思われます。

搭載されるコパススクエアシャッターは非常に堅牢で

致命的な故障を見かけることがほとんどありません。

(ショック品や水没品を除く)

とはいえ、羽根の汚れやユニット内の油切れも疑われるので

これから分解を進めシャッターユニットの整備から行います。

もちろん、その後で露出計の修理も行います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。