今日は「あかりの日」だそうですよ。

1879(明治12)年のこの日に

アメリカの発明家トーマス・エジソンが世界で初めて

実用的な白熱電球を完成させたことの由来しています。

毎年思いますが「電灯」とか「照明」じゃなくて

「あかりの日」なのが何とも暖かさを感じさせていいですね

現在では夜間でもあかりも何もない闇の中なんて

あまり直面することは意外とないですよね。

少し前まで山登りに頻繁に行っていましたが

山の中での夜は本当に真っ暗です…

もちろん照明器具はいろいろと持っていきますが

全てを消すと足元ひとつ見えなくて一歩も動けません…

本当にあかりも何もない闇の中ってこんなにも暗いんだと

再発見できました…(苦笑)

そしてこれも山での話ですが

いろいろな要因で下山が遅れて

日没を少し過ぎてしまったことが

何度かあるのですが

ヘッドライトの細い光を頼りに登山道を下山していく中

麓の家々のあかりが見えると本当にほっとするのですよねぇ…

無事に降りれた!というのもありますが

生活感のある現実世界に戻ってきたような気がして…

まぁあまり何度も味わいたくはありませんが…(笑

何にせよ生活のあかりって暖かくていいものです。

さてさて

本日は「オリンパスEES」のカメラ修理を行っています。

オリンパスペンシリーズは言うまでもなく

ハーフカメラの代名詞のようなカメラです。

カメラ好きな方には「ペンS」と「ペンD」が人気ですが

一般的にはやはり「ペン」といえば

「ペンEE系」を思い浮かべる方が多かったのではと思います。

「EE」やそのゾーンフォーカス版の「EES」シリーズは

登場した1961年から基本的な構造を引き継ぎながら

モデルチェンジを重ね最終の「EE-3」は1986年まで生産されました。

セレン光電池搭載のハーフカメラが1986年まで生産されたって

改めて考えるとすごいな…といつも思います。

(その時代を雰囲気がわかるだけに…85年にはα7000が出ています)

今回お預かりしている「EES」は

初代ペンEEをベースに固定焦点ではなく

前玉回転式3点ゾーンフォーカスとされたカメラです。

加えてレンズは30mmF2.8に変更されています。

露出がシャッター速度1/30、1/250秒の2速切替プログラムオートとなるのは

後期の「ペンEE」と同じ仕様です。

「EE」と同じく誰でも簡単にすぐ使えるように設計された

コンパクトなハーフカメラです。

お預かりしている「ペンEES」は

シャッターは何とか切れるのですが

オート制御がほぼ働いていない状況と思われます。

レンズキャップをしても赤ベロが出ることもなく

シャッターが切れてしまいます。

露出計は動いているような感じはするのですが…

鏡胴が妙にグラグラで感度リングはクリック感もなく

スカスカに回ってしまいます。

このあたりに原因があるものと思われます。

構造もシンプルで整備性も良いカメラです。

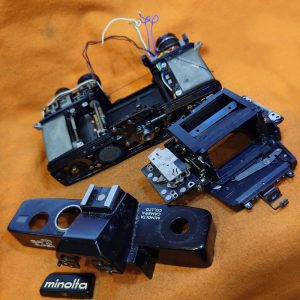

シャッターユニットのネジが強烈に固着していて

ちょっと時間がかかりそうなので

そのタイミングでの画像です。

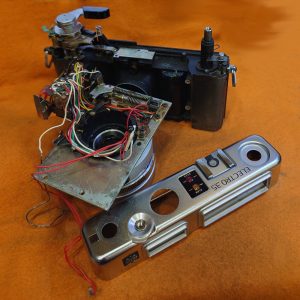

シャッターユニットのネジは強烈に固着していますが

他のあちこちのネジがゆるゆるに緩んでしまっています。

鏡胴リングがスカスカなのもそのせいで

オートが効かないのもそのせいでした。

それ以外にも中にはネジが完全に外れてしまっている部分もありました。

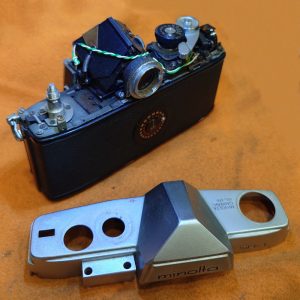

「ペンEE系」は内部のいろいろなところのネジが

緩みやすい傾向にあるので分解の際には

あらゆる部分のネジをチェックします。

分解歴があってネジが外れているわけではなく

長い時間の間に振動等で緩んだものと思われます。

外れたネジが意外なところに紛れ込み

余計なトラブルを起こす場合も多いので

そのあたりも考慮して全体の整備を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。