今日は「衣類乾燥機の日」だそうですよ。

「衣類(1)ふん(2)わり(8)」と読む語呂合わせからだそうです。

これもなかなか強引ですね(笑

それはそれとして乾燥機は便利ですよねぇ

特にガス式は強力で気持ちよく乾きます。

もちろん私の家にそんな高級なものはありませんが

私の自宅や仕事場から歩いて5分以内の場所に

何か所もコインランドリーがあって

一番近い徒歩30秒のコインランドリーで

洗濯機・乾燥機を多用しています。

自宅に洗濯機はもちろんあるのですが

干す手間等を考えるとコインランドリー使った方が

効率が良いのですよねぇ…(苦笑)

一人暮らしだから洗濯回数も量も少ないし…

家で外干しすると夜中まで干す羽目になるし

部屋干しすると邪魔だし…

ということで自宅の洗濯機全く使っていません…(苦笑)

なんにしろしっかり乾いた暖かい洗濯物は気持ちよいですね

さてさて

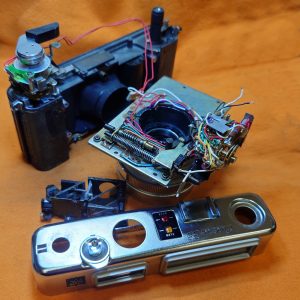

本日は「ペンタックスME」のカメラ修理を行っています。

1976年発売のカメラです。

「ペンタックスMシリーズ」の一号機は「ME」より

1ヶ月先行発売された機械制御の「MX」ですが

こちらの「ME」のほうが「Mシリーズ」の中心機種です。

Mシリーズの目標である

「小型軽量化」、「電子化によるAE化」、「システムの充実」を

具現化したモデルとなっています。

そしてこの後発売されるすべての「Mシリーズ」の

ベースとなるモデルとなっています。

「ME」自体は電子制御の絞り優先オート専用機で

いわゆるエントリー向けの製品ですが

この後、マニュアル露出と1/2000シャッターが追加された

中級機の「MEスーパー」も発売されます。

これも内部構造的には「ME」がベースとなっています。

搭載されるセイコー製ユニットシャッターは

非常にコンパクトな設計となっています。

お預かりしている「ME」は

頻繁にミラーアップしたままになってしまいます。

「ME系」でミラーアップといえ定番の

ミラー駆動部のゴムブッシュ溶解による

動作不良が定番中の定番ですが

今回は原因はそこではありませんでした。

ミラー駆動部のブッシュは対策品に交換されていて

ミラーの動き自体は大きな問題はありません。

今回のミラーアップはシャッター羽根、特に後幕羽根の

動作不良によるミラーアップです。

金属羽根には明らかに汚れが滲んでいて

いかにも動きが悪そうですが

実際にシャッターを切ってみても

後幕が最後までキチンと走り切っていないことが確認できます。

加えて過去に落下歴があり

巻上部周辺に外装の凹み等があるのですが

これが原因でフィルムカウンターの動作不良や

巻上レバーの動作不良も起こっています。

もちろんこれらも修理を行っていきます。

MEはいろいろと不具合の起こりやすい部分が

多いカメラではありますが

この類のカメラとしては整備性が非常によく

弱点も既にわかっているので整備の行いやすいカメラです。

そしてしっかり手を入れさえすれば

安定して長く使い続けることのできるカメラです。

巻上の軽快さや歯切れのよいシャッター音

取り回しの良いボディサイズ等々魅力も多いカメラです。

電子制御機ではありますが基盤は比較的シンプルで

大きなトラブル等も少ないカメラです。

ただ基盤ソケット部が電池室からの腐食でダメになると

かなり大変なことになるので

MEに限りませんが長く使わない場合は

必ず電池は抜いておく方がよろしいかと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。