今日は「風呂敷の日」だそうですよ。

子供の頃には家に風呂敷や手ぬぐいが

当たり前にたくさんありましたが最近は見ることも少ないですね。

当時は家に風呂がなく毎日近所の銭湯へ行っていました。

私やじいさんは洗面器の中に

水がたまならいように穴の開いた入れ物(名前がわかりません)を入れ

さらにその中にシャンプー、石鹸、タオル、軽石を放り込んでいましたが

ばあさんはさらにそれをキレイに風呂敷で包んで持っていってましたね。。。

普段は風呂敷を使うのはそのくらいしか見なかった気もします。。。

あ、話が逸れまくりですがもうひとつ(笑)

私が小学生くらいの頃にはじいさんは長年勤めていた

会社を定年退職し、その後、地元では大きいほうの会社の

守衛さんとして働いていたのですが。。。

その日は日勤のはずなのに突然家に帰ってきました

そのときの様子が

ドリフのコントに出てくる泥棒のように大きな風呂敷包みを担いで

腰にはやかんがぶら下がっていて。。。何事かと思ったら

「腹立つけん、もう会社辞めてきた!」

子供心にかなりインパクトがありました(笑)

さてさて

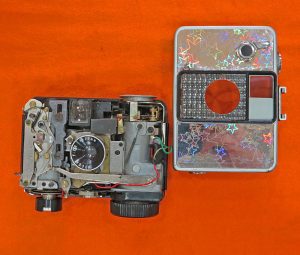

今日は「オリンパスペンS」のカメラ修理を行っています。

ペンシリーズは種類も豊富でいろいろなものがありますが

ペンSは一番最初に発売されたペンの高級版として

1960年に発売されました。

露出計は搭載されずシャッター速度は1/8~1/250

搭載されるレンズは当初は3cmF2.8でしたが

1965年に2.8cmF3.5を搭載したものが追加で発売されました。

ペンの基本形として今でも非常に人気の高いモデルですね。

今回お預かりしたのは2.8cmF3.5を搭載するほうのモデルです。

ご依頼者様が随分昔から愛用されているカメラとのことですが

ここ最近、「ピントが甘くなったような気がする」とのことで

各部点検整備も合わせてご依頼いただきました。

レンズのピントが使っているうちにズレるとは

あまり考えにくいのですが

チェックしてみると。。。。

確かに。。。距離計8mの時点で無限遠が出ていて

距離計∞はオーバーインフです。

ピントリングはしっかり留めネジで固定されているのですが

なぜズレてしまったのでしょう。。。

もちろんきちんと再調整を行います。

ピント調整の前にまずはこれからシャッターユニットの

点検整備に取り掛かります。それからレンズ清掃を行い

レンズ周りを完了させてから最終的にピント調整を行います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。