今日は「井戸の日」だそうですよ。

「いー(1)井(1)戸(10)」の語呂合わせだそうです。

井戸も見かけなくなりましたね。

昔、私が住んでいた地域には何か所か井戸があって

さすがにもう飲料には使われていませんでしたが

現役で活躍していました。

大抵の井戸は蓋がしてあって

ポンプだけが蓋の上に設置されているような

タイプでしたが1か所だけ蓋も何もなく

昔ながらのつるべで水を汲むタイプのモノがありました

小さい頃に怖いもの見たさでよく中を覗き込んでいたものでした

真っ暗で何も見えないのですが

何とも不気味だったことをよく覚えています。

今だったら「危ないから」という理由で

すぐに蓋されるなり、柵作られるなりしているでしょうね。

私が幼い頃にはまだまだ危険もあるけど

子供でも簡単に立ち入れる興味をひくものが

近所にたくさんあったような気がします。

まぁこれも時代でしょうね…

さてさて

本日は「マミヤMSX500」のカメラ修理を行っています。

1974年発売のカメラです。

「MSX」って聞くと私だとカメラより先に

80年代の普及版PCのイメージですね。

所有したことはないですが…

マミヤは正直なところ35mm判一眼レフでは

迷走が多かったイメージですが

この「MSX500」もなかなか変わった部分の多いカメラです。

ちょっと当店では珍しいので

全体画像も出しておきます。

まずマウントは基本的にねじ込みM42マウントなのですが

マミヤセコールSXシリーズのレンズを使用すると

開放測光が可能です。このレンズとMSX500の組み合わせだと

定点ピンでレンズ位置が固定され絞り情報も伝達されます。

ペンタックスSPFとSMCタクマーの組み合わせと同様のパターンです。

そのためセコールSXのレンズを取り外す際には

脱着ボタンでピンロックを解除する必要があります。

通常のM42マウントレンズ使用時には

絞り込み測光になるのですが

ボディにはいわゆる絞り込みレバーが見当たりません。

これもマミヤらしくちょっと変わっていて

巻上レバーを少し引き出した状態(スタンバイ状態)から

押し込むと押し込まれた間だけ絞り込むことができます。

それで絞り込み測光を行うわけですね。

押さえていた指を離すとレバーはスタンバイ位置まで戻ってきますが

この位置から今度はレバー軸上の飾り蓋部を押すと

レバーが完全に格納され露出計もオフとなります。

これはなかなか初見ではわからないかもしれません。

そしてさらに開放測光にしても絞り込み測光にしても

その測光方式がまた変わっています。

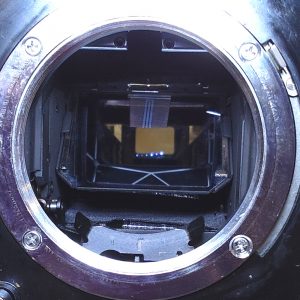

受光体(CDS)は通常ファインダー内に設置されることが

ほとんどですが「MSX500」ではミラー内に設置されています。

これはかなり変わっていますよね。

ファインダー内からもそこにCDSがあるということは確認でき

ファインダー内でCDSの場所は茶色がかって確認できます。

そして視野内でいうこの茶色がかった部分の

「部分測光」になっています。

CDSの場所は視野中央下部なので全然上下方向に真ん中ではありません

これは測光に癖があるでしょうね。

普通にメインの被写体を中心に持ってきて測光しても

実際に速攻されるのは視野中央下部です。

輝度差のある視野内だとこのあたりをわかっていないと

大幅に露出を間違ってしまいます。

ある意味、他ではなかなか見られない測光方式です。

お預かりしている「MSX500」はその露出計が非常に不安定です。

同じ明るさを見ていても指針がふらふらと安定しません。

もう詳細は割愛しますが

これも露出計SW部がなかなか変わった構造をしているせいで

接触不良が起きやすいのだと思います。

加えて高速シャッターも不安定です。

これは単に幕軸の汚れ等が原因かと思われます。

露出計指針は電気的に電流量で指針の振る量を

調整するタイプではなく

設定SS、絞りに応じて物理的に露出計(電流系)全体を

回転させて指針位置を調整するタイプです。

OM-1とかで見られるものと同様です。

ただ通常はこういう場合は連動糸だと思いますが

「MSX500」はこれまた変わっていてチェーンで露出計を連動します。

上の画像でその一部が見えますが

そのチェーンの取り回しもまた独特です。

思わず何度もSSダイヤルや絞り連動部を動かして

その動く様子を観察してしまいました。ちょっと楽しいです。

いろいろ独特な部分が多いですが

仕事で触る分には非常に慎重にならざるを得ませんね…

ひとつひとつ確認しながら焦らずに

分解整備を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。