今日は「人口調査記念日」だそうですよ。

1872(明治5)年のこの日に

明治政府による日本初の全国戸籍調査が行われたそうです。

当時の人口は男1679万6158人

女1631万4667人で合計3311万825人でした。

2015(平成27)年の国勢調査による日本の総人口は

1億2709万4745人で、9000万人以上増えたことになります。

最新の調査では現在の人口は1億2359万人だそうです。

いずれにしても150年ほどでこんなに増えたのですね。

これからは人口は減少傾向に推移するのでしょうが

これから100年後あたりはどんな世の中になっているのでしょうね。

もちろんそれを見ることは無理ですが…(笑

さてさて

本日は「コニカFP」のカメラ修理を行っています。

コニカというとどちらかといえば

レンズ一体型のレンジファインダー機や

C35に代表されるコンパクトカメラのイメージが強いですが

一眼レフにも早い時期から参入しています。

1960年にファインダー交換式の最高級カメラ「コニカF」の

発売に始まり立て続けに一眼レフをリリースしています。

今回の「FP」は1962年発売のカメラで

それまでの中級機「FS」をベースに

CdS使用の外付け露出計を装着できるようになったものです。

レンズマウントはコニカマウントで

後のオートレックス登場以降に採用された

コニカⅡマウント(ARマウント)との互換性はありません。

ボディからの絞り込み連動が鏡胴外側に露出しているところが

特徴的なレンズマウントです。

「コニカF」以降に登場したコニカ中級機は

「FS]「FP」「FM」と存在しますが

いずれも基本的な構造は共通で

シャッターはその後、いろいろなカメラで採用される

コパルスクエア(当時の呼称はコパルスケヤ)シャッターです。

お預かりしている「FP」は一通りは動作しているものの

多少巻上に油切れの兆候が見られます。

シャッター羽根にも汚れがあると思われ

構想シャッターが多少不安定です。

そしてファインダーが妙に曇っています。

プリズムが汚れていることもありますが

おそらく接眼レンズ内側が曇っているものと思われます。

接眼レンズの変質の場合は清掃では対処できませんが

できる限りの清掃である程度はクリアになると思われます。

FS,FP、FMあたりの接眼レンズがよく曇るのは

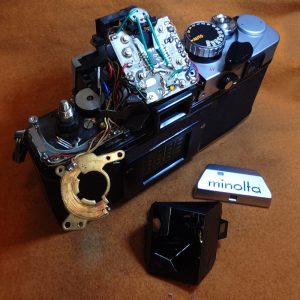

上の画像にも写っていますが

接眼レンズとプリズムの間にあたる部分に

モルトが貼られており

そのモルトが加水分解してしまうことも

影響していると思われます。

いずれにしてもコニカの一眼レフは

初期の「F系」のみならず

後のオートレックス系(FTAやオートレックスT3も含む)も

接眼レンズが良く曇るのです。

そしてそれが清掃では改善できない場合も多いです。

これからファインダーも含め

シャッター、巻上、ミラー駆動部と

各部の分解整備を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。