今日は「かきフライの日」だそうですよ。

11月はかきが美味しくなる時期で

21日は「フ(2)ライ(1)」と読む語呂合わせからだそうです。

かきフライに限らず本格的な真牡蠣の季節の到来ですが

私の地元でもある瀬戸内の真牡蠣が

今年は壊滅的な状況のようです。

毎年この時期になると殻付きの生食用真牡蠣を

取り寄せるのですが今年はそれも無理そうです。

牡蠣が卵から収穫まで3年ほどかかるらしいのですが

今年はもうしかたないとしても

来年以降は大丈夫なのか非常に心配です。

来年の今頃は美味しい牡蠣を食べられればいいのですが…

しかし天候や気候に大きく左右される

生産者の方々は本当に大変ですね…

さてさて

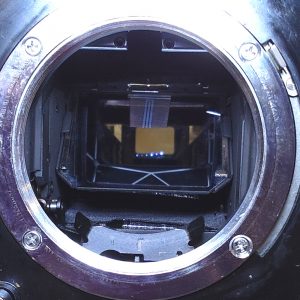

本日は「キヤノンAE-1プログラム」(以下AE-1P)の

カメラ修理を行っています。

1981年発売のカメラです。

当店で扱うキヤノン機としては最新のモデルです。

といっても44年前のモデルです。

機械的な駆動構造は「Aシリーズ」一号機である

「AE-1」のものを引き継いでいます。

ただこの5年間の間に電子制御技術は大きく進化を遂げ

制御回路関連はもう全くの別物となっています。

初代AE-1ではまだ糸連動が残っていた部分もあるのですが

AE-1Pではからくり的制御はほぼなくなり

電気信号で内部伝達が行われています。

露出計も指針式ではなくLEDで絞り値が表示されるようになり

随分と現代的になりました。

そのファインダーもAE-1に比べれば

数段明るくキレの良いものとなり

A-1でもまだ残っていたコンデンサレンズの配置もなくなりました。

ファインダースクリーンも

下から簡単に取り外せるようになっています。

機能的な面で目立つのは露出モードにプログラムオートが

追加になったことぐらいなのですが

それ以上に全体的にブラッシュアップされ

初代AE-1とは明らかに時代の違いを感じます。

外観も随分と洗練されたデザインになりました。

お預かりしている「AE-1P」は

まず定番の「シャッター鳴き」です。

シャッターを切ってミラーが駆動する際に起こる異音で

「Aシリーズ」全機種の定番トラブルです。

制御面ではモデルごとに大きく進化していますが

機械的な駆動部のベースはすべて初代AE-1なので

すべての「Aシリーズ」のカメラで起こる症状です。

異音が出るということはミラーの動きは当然ながら

悪くなっており、症状が進むと明らかに見た目でも

ミラーの動きがゆっくりになっているのがわかるようになります。

そして最終的にはミラーが動けなくなって

シャッターが切れなくなります。

定番のトラブルということもあって

原因箇所はわかっているので

分解整備時に対処を行います。

加えて露出計・オート制御がずいぶんオーバー目に

ズレてしまっていることと

レンズの絞りをボディ側から制御するレバーの動きが悪く

オート制御が不安定なようです。

これもありがちなトラブルで原因もわかっていますので

原因箇所の修理整備を行っていきます。

まだ取り掛かったばかりの状態です。

これから本格的に分解整備を行っていきます。

上カバー開けた時点での光景がAE-1とはまったく別世界です。

それでもこの類のカメラとしてはかなり整備性が良い方です。

この季節になってくると特にですが

このタイプのカメラを扱う際には

静電気を気にしなければなりません。

帯電した指なんかでうっかり基盤に触ると

その瞬間に修理不能な状態になってしまう可能性があります。

細心の注意で整備に取り掛かっていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。