今日は「百円玉記念日」だそうですよ。

1957年(昭和32年)のこの日に

日本で初めて百円硬貨が発行されたことに由来しています。

戦後初めての銀貨だったそうです。

素材は主に銀(銀60%・銅30%・亜鉛10%)で

図柄は表面に鳳凰、裏面に旭日と桜花、直径は今と同じ22.6mmです。

それまでは板垣退助の肖像の百円紙幣が使われていました。

その後、1959年(昭和34年)、図柄が鳳凰から稲穂へと変更されました。

これは図柄のみの変更で銀貨のままでした。

1967年(昭和42年)、現行の百円硬貨が発行されます。

素材は銀から白銅(銅75%・ニッケル25%)に変更され

図柄も桜の花三輪へと変更されました。

素材の変更は銀の値段が高くなったことが理由として挙げられています。

また、この百円玉に描かれているのは、

日本を代表する桜の山桜(ヤマザクラ)だそうです。

「銀貨」って聞くと何だかワクワクしますよね(笑

残念ながら現在では白銅ですが…

私が幼い頃には頃にはまだたまに100円札をみかけることもありましたね。

百円玉というとやはり1枚握りしめて駄菓子屋に行くイメージです(笑

小学校低学年の頃、毎週水曜日にお小遣い100円玉1枚もらって

小学校のそばにある駄菓子屋に通っていました。

当時は100円ぽっちでも結構いろいろ買えたのですよねぇ…

もう遠い昔の話です(笑

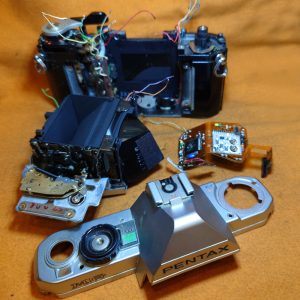

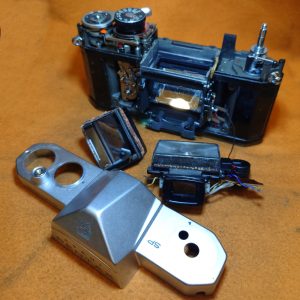

本日は「キヤノンAE-1」のカメラ修理を行っています。

最近、また「AE-1」の修理が多いような気がします。

おそらくは偶然だとは思いますが…

シリーズとしても一世を風靡した「キヤノンAシリーズ」の

最初のカメラです。

1976年発売のカメラです。この頃には既に電子制御シャッター機も

シャッタースピード優先オート機もそれなりに普及はしていましたが

「AE-1」はそれらをコンピュータ搭載によって効率化と

低コスト化を一気に進め、AE機の普及を一気に進めたカメラです。

実際にAE-1以前の電子制御機やSS優先機と中身を比べてみても

その洗練さの違いは一目瞭然です。

当時のキャッチフレーズは「連写一眼」で専用のパワーワインダーを

装着すると秒2コマの撮影が可能でした。

この場合でもSS1/60以上の設定ではAEも連動して連写可能です。

いろいろな意味で一気に中級機の電子化と高機能化を進めたカメラだと思います。

もちろん当時は大ヒットしたので現存する台数も非常に多いカメラです。

ただ現存する台数が多いが故にコンディションはバラバラで

電池室の腐食等で酷い状態になっているものもあれば

シャッター鳴きのなれの果てでミラーが全く動かず

不動品になっている個体も多く見かけます。

ただ妙な分解品や水没品でなければ修理は比較的可能なカメラです。

お預かりしている「AE-1」は

ご依頼者様の自宅でずいぶん長い間眠っていたものと思われます。

それでも電池室の腐食等はなく一通りは動作します。

ただし露出計やオートの精度はかなりオーバー目にズレてしまっています。

加えてもうひとつ大きな問題があり

電池を入れるとレリーズの状態に関係なく露出計がオンとなり

ずっと電源が入ったままになってしまいます。

通常はレリーズボタンを半押しした時点で電源オン

レリーズから指を離すとオフが正解です。

この状態だとさすがに電池の消耗がかなり早いと思われます。

いろいろ試しているとレリーズ機構に問題があるらしく

「B」でシャッターを切ると開いたままになってしまいます。

電池を抜けばシャッターが閉じるような状態です。

でも巻き上げた瞬間に切れるわけではないのですよね。

ちょっとあまりみかけないパターンのトラブルです。

いずれにしてもレリーズSW周りの動作不良が原因と思われます。

通常の整備清掃を行いつつレリーズ機構の修理をも行います。

まだ確定ではありませんがおおよその原因も突き止められました。

レリーズに連動して動く部品の固着が原因かと思われます。

オートの精度不良もSPD周りの清掃を行った上で

最終的に調整で対処していきます。

冒頭で「電子制御機として一気に洗練され」みたいなことも書きましたが

それまでの同様の機種に対してはそうですが

それでもその後の80年代のカメラやAE-1Pあたりと比べると

まだまだアナログ的部分が残っています。

意外と整備性を少しばかり厄介にしてしまっているのは

そういうアナログ的部分だったりします(苦笑)

それでもこの類のカメラとしては整備性は良好な上に

意外と丈夫にできている良いカメラです。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。