今日は「リクエストの日」だそうですよ。

1936(昭和11)年のこの日に

ベルリンのドイツ放送で

世界初のラジオのリクエスト番組が始まったとされているそうです。

ラジオのリクエスト番組って昔は多かったですよねぇ

小学校高学年から高校生くらいまでは

よくラジオ聴いていたので特にそう思うのかも…

でも今でも当時よりは少ないですがあるらしいです。

ただ昔はハガキリクエストや電リクでしたけど

今はメールやオンラインフォームです。

そのあたりは時代の流れですねぇ…

有線放送のリクエストやリクエストランキングも

今でもちゃんとあるのですね。

ラジオのリクエスト番組もそうですが

ラジオドラマとかも昔はよく聴いてました。

ちょっといろいろ懐かしいです。

さてさて

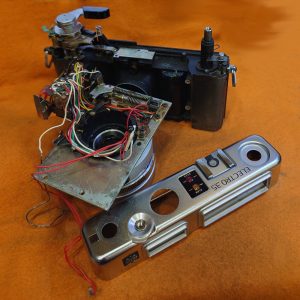

本日は「ヤシカフレックス」のカメラ修理を行っています。

「ヤシカフレックス」はヤシカの作る二眼レフのシリーズですが

二眼レフほぼ全て「ヤシカフレックス」というネーミングで

実はいろいろな種類の二眼レフが生産されていて

その判別が非常にややこしいのです。

修理する立場ではその機構や構造がわかればいいので

モデル名なんどあまり関係ないのですが

所有されている方としてはどのヤシカフレックスなのか

もちろん知りたいですよね…

今回お預かりしている「ヤシカフレックス」は

レンズ前面フィルター取り付け部がバヨネットマウントで

ビューレンズ・テイクレンズ間に赤色の文字と楕円で

「Yashica」とあることから

1955年発売の「ヤシカフレックスC」(C型)だと思われます。

搭載レンズは80mmF3.5でシャッターユニットはコパル製

B・1s~1/300までをカバーします。

フィルム装填はスタートマーク合わせのセミオートマット式です。

フィルムカウンターはフィルム装填後に「S」に手動リセットして

そこからは各コマ自動巻き止めで巻上ノブのボタンを押して

次のコマに進む形式です。

セルフコッキングはなくシャッターチャージはテイクレンズ脇の

独立したチャージレバーで行いレリーズボタンでシャッターを切ります。

この時代に多く見られる二眼レフのパターンで

少しだけ慣れれば非常に使いやすいと思います。

お預かりしている個体は若干のシャッター粘りがあるものの

シャッターは基本的には作動して他の機能も一通りは

動作しています。

ただレンズの状態がよろしくなく前玉にも後玉にも

カビがびっしり生えている状態です。

最初はこれはかなり強烈なカビ跡が残るかな…とも思われたのですが

結果を先に言うと全く問題なく

クリアな状態に清掃することができました。

ファインダーも同様にかなり見づらい状態だったのですが

スクリーンの清掃とミラーは曇りが激しいので交換で対処して

こちらも充分にクリアな状態にすることができました。

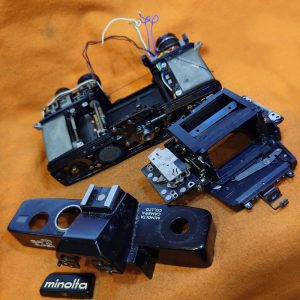

画像は現状確認を行っただけで整備前のモノです。

ここから外観も含めて

できる限りの清掃整備を行っていきます。

1950年代は本当に数えきれないくらいほど多くの種類の

国産二眼レフが存在しますが

その中でもヤシカフレックスはなかなkのヒット商品で

現存数も9多く売れただけあって非常に使いやすい

良いカメラです。各部の質感も高く

しっかり整備してキレイにして持っていると

満足度は非常に高いと思います。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。