今日は「うるしの日」だそうですよ。

平安時代に文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が

京都・嵐山の法輪寺に参籠し

その満願の日のこの日に「漆(うるし)」の製法を

菩薩より伝授されたという伝説からなのだそうです。

漆塗りの食器とかは何とも言えない温かみがあって

いいですよねぇ…輪島塗とかが有名ですね。

食器だけではなく家具とかにも漆塗りはあります。

高級すぎて縁がないですが…(苦笑)

紅葉のシーズンですがウルシノキも黄褐色に色づきます。

昔は里山でよく見かけました。

ただ、カブレノキとも言われますが

ウルシノキから出る「ウルシオール」でかぶれる方も多いですよね。

うちのばあさんもダメでウルシノキの下を通っただけでも

かぶれるほどでした…

乾燥した漆器ではそんなことは起こりませんが

生木には体質によって注意が必要です。

私自身は全く問題なウルシノキにも普通に触ってました

(もちろん幼少時代のことなので今はわかりませんが)

ウルシでかぶれる体質の方は

山火事でウルシなどの木が燃えた場合、

その煙を吸い込むと気管支や廃内部がかぶれて

非常に危険なことになる場合もあるそうです。

アレルギーって怖いですよね…

さてさて

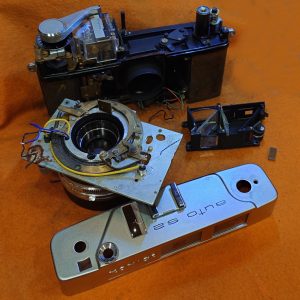

本日は「コニカC35」のカメラ修理を行っています。

いわゆる「じゃーに~コニカ」ですね。

旅行に連れて行くのに最適なコンパクトなカメラということで

つけられた愛称ですがテレビCMの効果もあり

大ヒット作となりました。

この「コニカC35」の大ヒットにより

ハーフサイズ並みの軽量コンパクトなボディに

誰でも簡単に撮影できるオート露出の組み合わせのカメラが

各メーカーから次々と発売されることになりました。

ミノルタハイマチックやヤシカエレクトロ35、キャノネットあたりが

シリーズ中期から一気に小型化されたのも

コニカC35の影響かと思われます。

それほど「C35」の登場及びヒットは

それ以降のコンパクトカメラに影響を与えることになりました。

小さくても写りの秀逸なヘキサノン38mmF2.8レンズを搭載し

CDS使用の露出計と連動しプログラムオートで撮るカメラです。

それでもしっかりと距離計は搭載し

ピント合わせはきっちりと行うことができます。

個人的に好きなところは

考え方によっては一長一短だとは思いますが

光量の過不足による余計なシャッターロックを備えていないことで

光量不足で露出計が全く振れていなくても

とりあえずはシャッターを切ることができます。

すなわち電池切れで露出計が動いていなくても切れてしまうので

電池切れに気づかずに真っ白な写真を量産してしまう可能性もあるのですが…

それでも暗いとわかっていても近代のネガフィルム性能の良さに賭けて

とりあえずはシャッター切りたい場面ってあると思うので

個人的には光量不足のシャッターロックはなくても良いかと思います。

話がそれましたがお預かりしている「C35」は

その露出計が電池入れても全く動きません。

電池室自体は比較的キレイなのですが

裏側を探ってみるとやはりマイナス側の端子裏で

配線が断線している状態です。

過去に水銀電池を長期間入れたままの期間があったものと思われます。

放置されている「C35」の大半は露出計に

何らかのトラブルを抱えているものと思われます。

そうなるとオート露出にダイレクトに影響するので

やはり本来の撮影はできない状態かと思います。

レンズは比較的キレイですがファインダーはかなり曇っていて

フォギーフィルターを付けて見ているかのような状態です。

シャッターは一応は切れていますがやはりシャッターの動きには

粘りが見られます。駆動部の汚れによるものと思われます。

非常に小さなボディですが

構造はシンプルで非常に整備性の良いカメラです。

これから露出計修理も含めて

各部点検整備一式を行っていきます。

↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。